Publicité

#50ansMoris: Chaussures, de l’essor à l’essorage

Par

Partager cet article

#50ansMoris: Chaussures, de l’essor à l’essorage

Tout ne va pas mal dans le pays en 1968. L’industrie de la chaussure marche très bien. En témoigne «l’express» dans un reportage à l’usine Bata, alors située à Cassis. On ne peut pas en dire autant aujourd’hui.

«L’industrie de la chaussure a remplacé, à 66 %, en quatre ans, les importations de l’étranger.» L’express du 29 janvier 1968 témoigne de «l’essor» de ce secteur. 50 ans plus tard, c’est le contraire. Le secteur est essoré… Les importations sont largement majoritaires…

Le bureau des statistiques, dans ses detailed trade data de 2015 (ce sont les dernières confirmées, les données pour 2016 étant encore provisonal et celles de 2017, provisoires également, ne couvrant que la période janvier à septembre) évalue le nombre de paires de chaussures importées à 10 millions, contre presque 640 000 exportées, dont seulement 125 000 en domestic export – la production locale – le reste étant de la réexportation. Ces chiffres portent sur tout type de chaussures confondues, de la chaussure de sport à la savate en plastique.

La faute à la détaxe douanière sur les chaussures importées, en 2012. Aujourd’hui, cela coûte moins cher de faire venir que de produire.

En 1964, on importait 1 million de paires. En 1967, plus que 378 000, note fièrement le journal. «On interprète cette évolution par 1) le remplacement graduel de la chaussure en cuir par celle en simili-cuir (…) 2) l’élévation des droits de douane 3) la hausse du chiffre de production des chaussures en cuir par les cordonniers mauriciens.» Les mêmes causes provoquant les mêmes effets, la suppression des droits de douane et la fin de la production des cordonniers entraînent une baisse de production 50 ans plus tard.

Rs 18 la paire

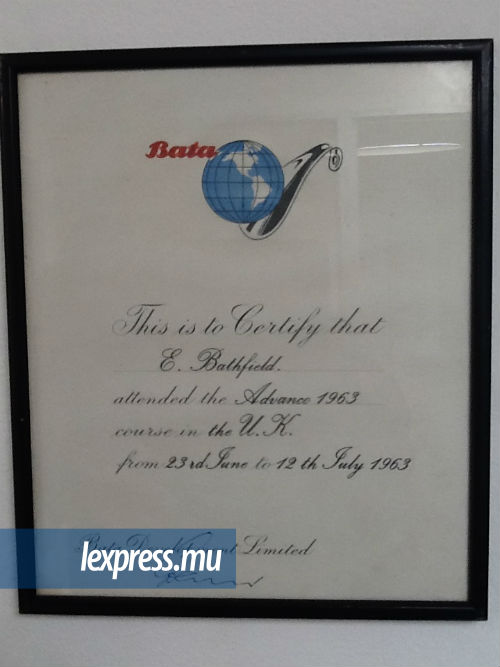

Les chaussures Bata, en 1968, c’est du grand luxe. «Bata n’a pas l’intention de s’attaquer à la production de chaussures pour la masse», déclare Eddy Bathfield, le fondateur de l’usine. Ses chaussures se vendent de Rs 18 à Rs 23… Une fortune pour l’époque, où l’on va encore parfois pieds nus. Et où une nuit d’hôtel vaut Rs 10 à Rs 80 ! Les chaussures sont un luxe. Fin des années 70 début des années 80, le gouvernement donne même des tangas aux écoliers.

Mais le temps fera mentir Eddy Bathfield. Les chaussures Bata deviennent bien celles de la masse. Les Bataflex pour les filles, les Wein Benner et les Mardeflex pour les garçons, les Power pour le sport. Des générations, d’écoliers notamment, les portent. Ainsi que les autres Tanga et Mariposa, savates soleil… Les Excelsior, elles, sont la marque de la haute bourgeoisie, parfois en langouti.

«L’usine est toute récente, mais avec Eddy Bathfield, c’est surtout d’avenir que l’on parle. Bata devait faire construire une usine fin 1967 à Coromandel. Mais la construction a été différée jusqu’en 1968-69.» C’est finalement en 1975 qu’elle ouvre ses portes.

Pour les refermer définitivement 32 ans plus tard. Elle devient, en 2008, une usine textile. Le groupe Tamak s’y implante. Il confectionne notamment la marque Citadel. Son idée première était de transférer sa production à Coromandel, explique Emmanuel Tsang Mang Kin, cofondateur du groupe. «Mais Bata nous a octroyé une franchise depuis Singapour pour des magasins.» Cependant, il n’est plus question de fabrication, juste d’importation. «Finalement, de nos jours, c’est plus facile d’importer.» Toutefois, tout le contrôle de la chaîne Bata va bientôt passer sous l’Italie. Aujourd’hui, il y a huit magasins Bata. «C’est un marché difficile, cela demande de gérer les pointures.» Bata vend environ 100 000 paires par an.

Laval Chinamoothoo est un «rescapé» de Bata. Il y avait travaillé 14 ans avant que la boîte ne ferme. Il se rappelle, avec nostalgie, des Wein Brenner, des Power, de la marque Marie-Claire pour les femmes. «La liquidation a été un choc. J’ai tout appris chez Bata. Heureusement que M. Tsang Mang Kin a eu l’idée de relancer la marque.»

En ce lundi de 68, les jeunes employés de l’usine Bata de Cassis font figure d’avenir. Mais nombreux sont ceux qui sont partis, en Australie ou ailleurs.

Guy François Bontemps, 79 ans, se rappelle. Il a rejoint Bata en 1969, jusqu’à sa fermeture. Lui travaillait dans le département mécanique. Il a bien voyagé, Madagascar, Taïwan. A connu l’époque Bathfield, puis des autres patrons. Belge, Français, Allemand, se sont succédé jusqu’au dernier, Nirmal Rudra, un Indien, dépêché par la maison mère. «En 1976, il y a eu une grève des employés, ils voulaient une meilleure paye. Mais on était bien chez Bata, on avait des soins médicaux. L’entreprise a fermé le lendemain d’un lundi de Pâques, c’était dur.»

Les équipements de Bata et environ 25 employés, c’est Banker Shoes, située à Ste-Croix, qui les a repris. À l’instar de Radha Ramasawmy, entré chez Bata en 1985. Il a aujourd’hui 62 ans. «On était en famille, on vendait bon marché.» Même si ce n’était pas le but du départ… Mais il se rappelle d’il y a 50 ans, quand on n’avait qu’une seule paire de chaussures. Aujourd’hui, on en possède dix, 20, 30, mais l’industrie ne trouve plus chaussure à son pied.

De bata à Dood

À l’accueil de l’usine de Coromandel, un dodo devenu célèbre sur des tee shirts : Dood. «Il incarne toutes les qualités que l’on souhaite que les Mauriciens aient», explique Emmanuel Tsang Mang Kin. 50 ans après les bagarres raciales, Dood est 100 % mauricien, né il y a une dizaine d’années. Il mange un dholl puri au bazar, va à Curepipe sous la pluie. Citadel, la marque sur laquelle il vole, a pour valeurs : «To contribute to make Mauritius an even friendlier place.» Sa mission est de vendre des produits aux amis de Maurice, incluant les touristes, la diaspora, les Mauriciens de naissance et de coeur. Tamak Ltd a commencé il y a environ 35 ans avec des t-shirts pour touristes. Outre Citadel, le groupe est maintenant derrière des enseignes comme Adopt, Funky Fish… «C’est d’ailleurs Bata qui nous a ouvert les yeux sur le ‘retail’», confie le cofondateur.

Mona: les réparations, le bon filon

Depuis 52 ans, Sylvestre Savrimoutou (à dr.) s’accroche. S’il a dû fermer son magasin Mona Shoes, à la rue Moka, il y a une vingtaine d’années, sa cordonnerie maintient la barre. Sa fille, Pamela, a pris la relève. Son fils, Rony, également, fabrique des chaussures. Mais lui, il prend son pied avec des souliers pour dames. Alors que son père, c’était les hommes sa pointure.

Ce qu’il préférait travailler ? Le daim. «Il y avait des tanneries à l’époque. J’achetais mon cuir localement. Mais beaucoup ont fermé, il ne reste plus que Luxor. Avec l’arrivée du synthétique, le travail est tombé.» Il faisait ses propres créations, des bottines, avec du liège. «À l’époque des Beatles.» Il travaillait avec une quinzaine de personnes.

Aujourd’hui, la cordonnerie de la rue Mère Barthélémy compte quatre ouvriers et celle qui gère tout, Sunita Rajcoomar. «Nous cherchons à embaucher !» s’exclame Pamela. «Les jeunes ne veulent plus travailler», déplore-t-elle. Rien à voir avec il y a 50 ans, lorsque l’express s’extasiait de la main-d’oeuvre de Bata. «C’est à quatre jeunes Mauriciens que M. Bathfield a confié la réussite – en bonne voie – de son usine.» Ils avaient une vingtaine d’années.

Questions à Permal Sinnappan : «La détaxe douanière sur les souliers importés nous tue»

Comment se porte votre affaire ?

Banker Shoes existe depuis 35 ans environ. Nous avons bien suivi l’évolution du marché. Avant la levée des taxes douanières, nous embauchions 57 personnes. Maintenant, environ 27-28. Il y avait 29 petits, moyens et grands producteurs de chaussures. Ils ont fermé un à un. Cela devient plus facile d’importer de Chine. Ce qui nous sauve, c’est que nous avons un créneau particulier. Nous faisons du heavy duty. Des chaussures professionnelles. Nous vendons au gouvernement, dans le secteur de la construction, l’hôtellerie.

Continuez-vous à exporter ?

Non. Avant, nous exportions vers Madagascar, les Seychelles, La Réunion. Mais c’est terminé. Nous importons des chaussures, par contre, maintenant. Ce qui nous plombe, c’est que nous devons importer des matières premières qui, elles, sont souvent taxées. Nous avons l’impression que le gouvernement n’encourage pas la production locale. Il devrait privilégier les industries mauriciennes dans ses appels d’offres, par exemple. Ce qui est amélioré, c’est que nous n’avons plus de problèmes de financement. Nous bénéficions de taux d’intérêts avantageux.

Est-ce un secteur appelé à disparaître ?

Sans expérience, une entreprise disparaîtra. Mais moi, j’ai des coûts réduits au maximum, c’est un business familial, je suis propriétaire de mes locaux. J’ai une capacité de production de 500 paires par jour, mais je n’en manufacture qu’une centaine. Au total, tout confondu, nous vendons 20 000 à 30 000 paires par an.

Et les savates dodo dans tout ça ?

Pour elles aussi, la production à Maurice, c’est terminé. Ha Koye Ha Chow & Co Ltd les importe toujours. Mais ce n’est plus la Savate Dodo, produite localement, morte en 2010. Là encore, la concurrence venue d’ailleurs a eu raison d’une époque… Et pourtant, elles sont passées des chaussures du pauvre à tong trendy dans des hôtels de l’île… Dans les années 70, les savat léponz pouvaient être vendues par une marchande ambulante. Mais on les trouvait aussi dans des tabagies jusqu’à tout récemment.

Les bagarres raciales, encore, avec «600 maisons évacuées à Port-Louis depuis le début». «Des incendies et des pillages.» Mais il semble que cela n’atteint pas tout Port-Louis. À la rue St Louis, se rappelle Sylvestre Savrimoutou, «c’était un endroit plus tranquille, pa ti éna lager».

Les bagarres raciales, le cordonnier de 84 ans les a évitées. «J’habitais à Vallée- Pitot, mais j’ai épousé une fille du Ward IV. J’ai emménagé à la rue St Louis en 1965, avant les émeutes. Ma mère, par contre, qui vivait encore là-bas avec l’aînée de mes filles, a dû quitter les lieux et nous rejoindre en 68.»

«Un centre bien organisé accueille 1 300 réfugiés », titre encore l’express. Un exemple à suivre pour Étienne Sinatambou… Il s’agit du Madad Ul Islam, avec l’aide de la Croix- Rouge. L’express salue «la compréhension, l’entraide, un altruisme qui ne reconnaît pas les barrières dressées entre les hommes et les femmes de ce pays». La solidarité lors de Berguitta montre que l’histoire se répète toujours…

Et une annonce paraît : «Aidez à rétablir la paix. Ne vous fiez pas aux rumeurs. N’alertez la police qu’à coup sûr.» Il n’y avait pas encore les réseaux sociaux…

Le dur à «cuir»

Jezebel, National Shoes… c’est terminé. Reste notamment Étiennette à Rose-Hill et Dustagheer en face des Casernes à Port-Louis. «Mon père m’emmenait acheter mes souliers d’école là-bas, dépi tipti zanfan mo rapel sa magazin-la», se remémore Ramesh Aumeer, un habitant de Port-Louis de 66 ans. D’ailleurs, c’est écrit dans la boutique «fondée en 1945».

Mais dans quel état elle est aujourd’hui ! Le plafond qui coule où l’on voit les ferrailles, des stocks entassés derrière qui prennent la poussière… Pourtant, elle marche. Elle ne fait pas que des chaussures, mais des accessoires en cuir, ceintures pour culturiste, fourreaux à revolver… On espère d’ailleurs que c’est pour la police.

Quant à joindre le propriétaire, c’est une autre paire de… manches. «Le propriétaire est à Dubaï. Je ne l’ai jamais vu, envoyez-lui un mail», nous dit un vendeur, «Goolam», affirmant que lui-même ne l’a jamais vu, car il est là juste pour remplacer. Mais le fils Dustagheer, Nizam, qui a pris la succession du père décédé, est bien à Maurice, si l’on en croit nos interlocuteurs, dont certains l’ont même vu la veille.

Publicité

Publicité

Les plus récents