Publicité

Eric Ng Ping Cheun: les chausse-trappes de l’État populiste

Par

Partager cet article

Eric Ng Ping Cheun: les chausse-trappes de l’État populiste

Les mesures électoralistes du Budget enfoncent le pays dans le «middle income trap», d’où il ne sortira qu’en libérant la créativité entrepreneuriale.

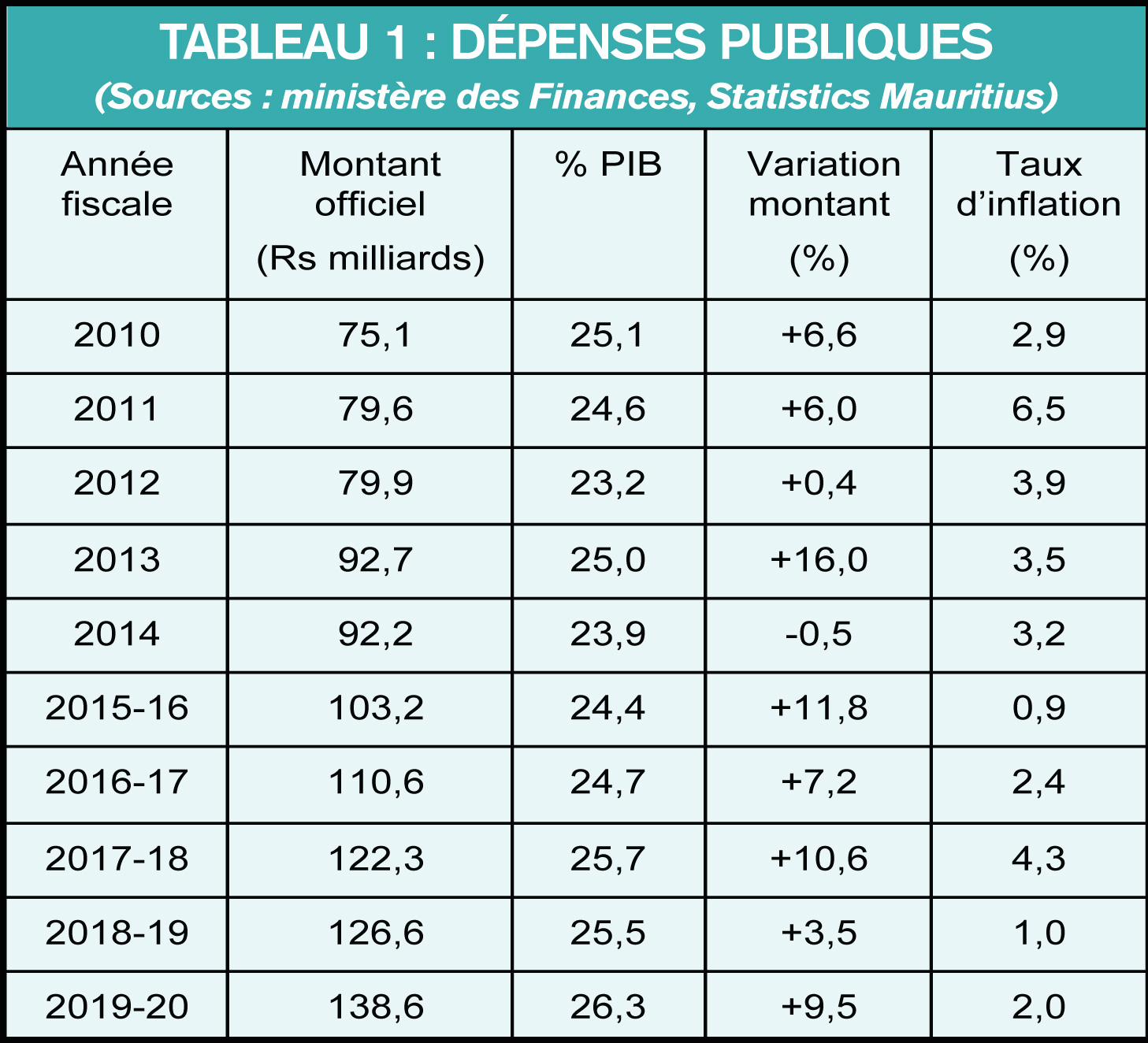

Une semaine avant la présentation du Budget de 2019-2020, l’express dimanche, sous la plume de KC Ranzé, se demandait si «après quatre années de fortes dépenses», le ministre des Finances se prouverait être «un bon père de famille». Que nenni, car le Grand argentier nous propose une cinquième année de fortes dépenses publiques (+10 %). Elles auront augmenté de 50 % en cinq ans (contre un taux cumulé d’inflation de 11 %) pour atteindre Rs 138 milliards (voir le tableau 1), sans compter les dépenses hors-Budget (Rs 10,2 milliards en 2019-2020 par Metro Express, CEB, NHDC et Mauritius Multisports Infrastructure).

Tout le monde qualifie ce Budget d’électoraliste, étant donné la proximité d’élections générales. On aurait dit populiste si celles-ci n’étaient pas à l’horizon. En somme, électoralisme rime avec populisme, et c’est ce qu’a pratiqué l’actuel gouvernement depuis le début de son mandat. Cela s’est traduit, en termes économiques, par un expansionnisme fiscal et monétaire qui a enfoncé l’économie dans les chausse-trappes des dépenses publiques.

C’est la raison pour laquelle Maurice reste empêtré dans le «middle income trap». C’est un phénomène associé à l’État populiste qui est caractérisé par l’incapacité ou le manque de volonté de ses dirigeants d’accepter ou de s’adapter aux exigences de la réalité économique. Au lieu de penser comme un bon père de famille qui dépense selon ses moyens, ils croient pouvoir faire des dépenses publiques en toute impunité, sans subir les conséquences économiques. C’est ainsi que le pays entre dans un cercle vicieux de mauvaises politiques, qui crée alors un environnement politique populiste.

Le piège du revenu intermédiaire

Le piège du revenu intermédiaire désigne la trajectoire de croissance d’un pays en développement qui réalise de forts taux de croissance dans la phase de décollage (grâce à une main d’œuvre abondante et bon marché et à une accumulation de capital hautement rentable), mais qui enregistre des taux modérés quand l’économie atteint le niveau de revenu intermédiaire (la main-d’œuvre devient rare et chère, et le retour sur capital est moindre). C’est le chemin qu’a parcouru Maurice. Après un développement rapide qui lui a permis d’échapper au piège de la pauvreté et à une crise malthusienne, le pays n’arrive pas à faire le saut vers une économie à revenu élevé. Et cela dure depuis 27 ans.

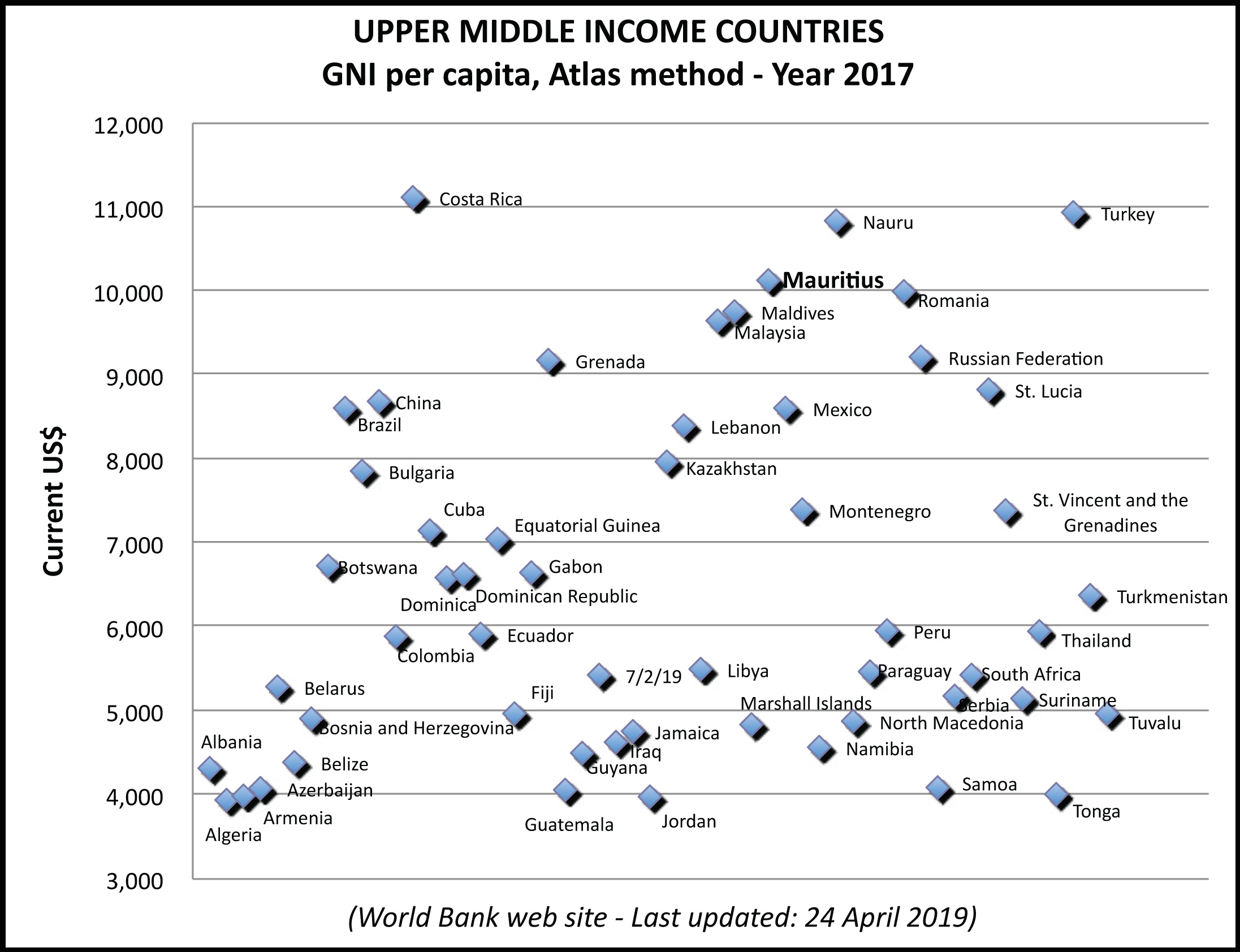

C’est en 1992 que Maurice devient un pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure (upper middle income country) suivant la classification de la Banque mondiale, alors que Singapour était déjà un pays à revenu élevé (high income country). Cette classification repose sur le revenu national brut (RNB) par habitant (Gross National Income per capita), calculé avec la méthode de l’Atlas. Les économies à revenu intermédiaire de la tranche supérieure sont actuellement celles qui ont un RNB par habitant se situant entre 3 896 et 12 055 dollars américains. Sur la base des données de 2017, 58 pays font partie de ce groupe, allant de l’Algérie (3 940 dollars) au Costa Rica (11 120 dollars), comme le montre le graphique.

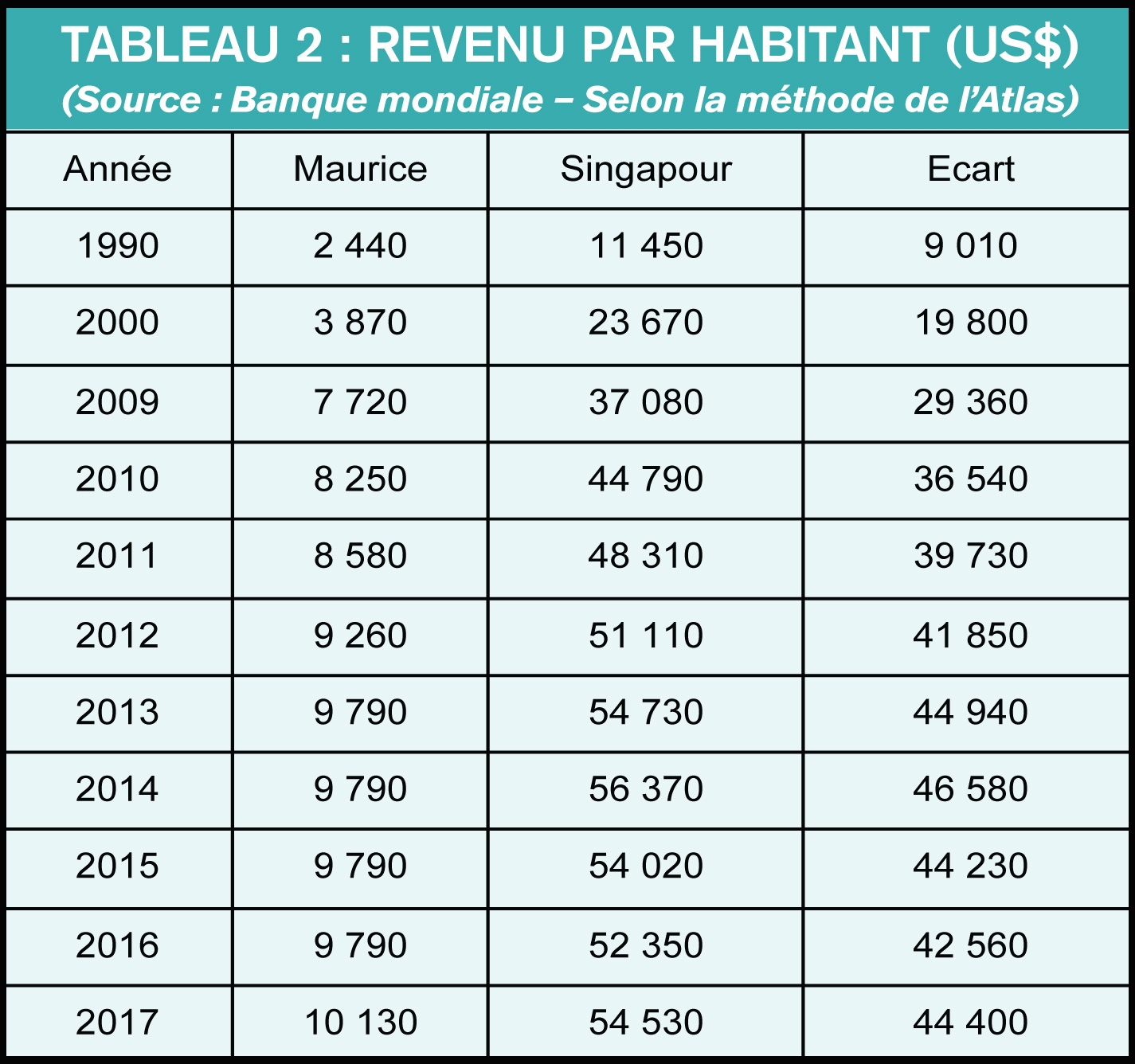

Maurice (10 130 dollars) se trouve en compagnie de la Turquie (10 940 dollars), de Nauru, un pays en Océanie (10 840 dollars), et de la Roumanie (10 000 dollars). Mais notre pays traîne très loin derrière Singapour (54 530 dollars), comme l’indique le tableau 2. Notre revenu par habitant relatif à Singapour est tombé à 0,87 en 2017 par rapport à un indice de référence de 1 en 1990, et ce, bien que la population singapourienne ait pratiquement doublé entre-temps: cette différence de 0,13 point traduit l’écart de développement qui s’est creusé en un quart de siècle (de 9 010 à 44 400 dollars).

La Banque mondiale analyse le piège du revenu intermédiaire en termes de détérioration des agrégats économiques du pays : la production nationale ralentit, la productivité industrielle stagne, la compétitivité internationale s’effrite, les gains des technologies importées diminuent, les salaires réels dans la manufacture sont en hausse. Maurice montre bien tous ces symptômes, mais cette perspective n’identifie pas l’entrepreneuriat comme une variable déterminante. Or, si l’esprit d’entreprise s’étiole, c’est en raison des conditions créées par une dérive fiscale permanente, elle-même liée à un État obèse.

De l’imitation à l’innovation

L’économie mauricienne a pris son envol dans les années 80 à travers une industrialisation dictée par le gouvernement et fondée sur l’imitation des technologies des économies avancées. Cette politique pouvait marcher durant le processus de décollage, mais elle n’est plus appropriée pour que le pays fasse un bond en avant. Le maintien de Maurice dans le piège du revenu intermédiaire est le résultat de la continuation de cette politique qui est dépassée. Au lieu de reculer, l’interventionnisme étatique se poursuit de plus belle, et même à plus grande échelle.

Une simple imitation des économies avancées donne lieu à des rendements élevés seulement quand le déficit de connaissances (knowledge gap) par rapport à celles-ci est grand. Mais Maurice est arrivé à un point de développement où l’imitation ne fonctionne plus parce qu’il devient difficile d’identifier les voies technologiques futures. Tant qu’il se trouve dans la phase de rattrapage, un pays connaît avec certitude sa stratégie de développement. Mais lorsqu’il est tout près de la frontière de l’innovation, il est confronté aux défis de l’ignorance et de l’incertitude, ces «forces obscures» que John Maynard Keynes voulait combattre. Justement, les politiques keynésiennes de la demande, dont est si friand l’État populiste, ne sont pas adaptées à un futur inconnu et inconnaissable.

Un pays qui reste coincé dans le piège du revenu intermédiaire, c’est un pays qui n’a pas réussi à changer sa stratégie de croissance pour passer d’un modèle axé sur l’imitation à une économie innovante, entrepreneuriale et compétitive. Plus une économie avance et s’approche des pays développés, plus ses entreprises doivent chercher par elles-mêmes la prochaine technologie et de nouveaux produits commercialisables, et non continuer à copier des techniques éprouvées avec l’aide de l’État. Qu’elles fassent des expérimentations pour savoir quelles technologies marcheront, d’où le besoin de compétences sophistiquées.

De la bureaucratie à l’entrepreneuriat

Le piège du revenu intermédiaire, c’est le fait que Maurice n’est compétitif ni en termes de prix face aux pays à faible revenu, ni en termes de technologie par rapport aux pays à revenu élevé. Le chemin de sortie n’est pas de faire encore plus de dépenses publiques, mais de libérer le potentiel entrepreneurial du pays. Le rôle fondamental de l’entrepreneur est de détruire pour créer dans un univers incertain. C’est justement ce processus de «destruction créatrice» qui fait peur aux dirigeants politiques. Par là, Joseph Schumpeter voulait dire que «le nouveau ne naît pas de l’ancien mais à côté de l’ancien, et lui fait concurrence jusqu’à le tuer».

«Nos dirigeants politiques doivent faire corps avec le populisme économique afin d’asseoir leur pouvoir, qui leur permet de redistribuer des ressources à leurs proches.»

À ce titre, le cadre d’analyse néo-classique n’est pas pertinent non plus en ce sens qu’il traite le capital comme un tout homogène. L’accumulation du capital est une condition nécessaire, mais non suffisante, du développement économique. Car le capital est plutôt une structure hétérogène : pour maintenir leur efficacité, les ressources ne peuvent pas être immédiatement transférées entre deux filières de production ou même entre deux étapes de fabrication. L’entrepreneur doit savoir combiner continuellement des ressources au regard de nouvelles technologies ou demandes des consommateurs. L’hétérogénéité du capital est une fonction du temps et de la division du travail, deux facteurs qui sont requis pour générer plus de productivité.

La transition du statut de faible revenu à celui de revenu intermédiaire se fait avec la création d’une bureaucratie étatique. Mais l’étape suivante (du revenu intermédiaire au revenu élevé) requiert une transformation de l’économie par l’ouverture de la société à la créativité entrepreneuriale, et par une libéralisation des marchés qui permet aux entrepreneurs de s’aventurer en terrain inconnu. À rebours du Budget de 2019- 2020 qui dégage une forte odeur d’activisme gouvernemental, il faut moins d’État et plus de liberté, moins de bureaucrates et plus d’entrepreneurs, moins de contrôle et plus de spontanéité.

Du puissant appareil des organismes publics, il y aura toujours de la résistance à une économie marchande plus importante. Ce n’est pas en fin de mandat que le gouvernement osera attaquer cette citadelle du conservatisme. Il lui fallait agir au tout début, mais il était plus intéressé à détruire ses opposants politiques. Il s’est servi des leviers du pouvoir comme instruments de politique économique pour multiplier des projets publics. Ce que favorise cet État interventionniste, ce n’est pas la croissance économique, mais le clientélisme, la corruption et la mauvaise allocation des ressources. Et puisque les résultats ne rapportent pas de dividendes politiques, on tombe dans le populisme mâtiné d’autoritarisme.

Populisme économique

Frédéric Bastiat (1848) est connu pour avoir défini l’État populiste comme «la grande fiction à travers laquelle tout le monde s’efforce de vivre aux dépens de tout le monde». Beaucoup de personnes attribuent au système économique des maux pour lesquels elles réclament des solutions politiques, alors que ces problèmes sont précisément le résultat des politiques. Qui est principalement responsable : a) du chômage si ce ne sont les lois du travail ? b) de l’inflation si ce n’est la politique monétaire ? c) du déficit commercial si ce n’est la dépense publique ? Les augmentations de salaire ou de pension, les baisses agressives du taux d’intérêt et les projets de prestige provoquent l’effervescence du public, mais celle-ci s’épuise bien vite, une fois que l’économie aura repris ses droits: la productivité des entreprises ne suit pas, la roupie se déprécie, l’inflation grignote le pouvoir d’achat des ménages, et l’endettement public pèse sur l’investissement et l’emploi privés.

C’est dire que les coûts économiques de l’État populiste sont énormes. Qu’à cela ne tienne, nos dirigeants politiques doivent faire corps avec le populisme économique afin d’asseoir leur pouvoir, qui leur permet de redistribuer des ressources à leurs proches. Ils devinent que trop de populisme provoquera un effondrement de l’économie. Mais s’il n’y a pas assez de populisme, ils ne s’en sortiront pas à bon compte. Ils croient alors trouver cette soi-disant «balance entre l’économie et le social», qui est une sorte d’équilibre populiste.

C’est, en fait, une illusion. Le sous-continent latino-américain l’a appris, et continue de l’apprendre, à ses dépens. L’Argentine, un des pays les plus riches du monde du 19e jusqu’au milieu du 20e siècle, s’est empêtrée dans le maelström du populisme d’où elle ne se relève toujours pas. Quelque chose de similaire se passe aujourd’hui au Brésil, au Venezuela et en Bolivie. Et Maurice s’en inspire.

Comme pour lui donner un semblant de scientificité, une nouvelle théorie vient de mettre au goût du jour le populisme économique : Modern Monetary Theory (MMT). Sa thèse que «deficits don’t matter» a ses racines dans le modèle néo-marxiste de Michal Kalecki (1969). Pour cet économiste polonais, la croissance et le plein emploi ne peuvent être réalisés que par des déficits publics permanents, et la dette publique peut s’accumuler sans limite parce que financée par l’épargne privée. Or, Keynes lui-même voyait des déficits persistants comme une menace, soulignant que la dette publique devrait rester sous contrôle. Et puis, un déficit budgétaire fait baisser, et non accroître, l’épargne nationale.

Selon MMT, en tant qu’émetteur de la monnaie du pays, l’État ne fera jamais banqueroute parce qu’il peut continuer d’activer la planche à billets pour financer sa dette. Si l’impact de la création monétaire est trop inflationniste, il augmentera les impôts pour l’atténuer. Mais quel gouvernement peut financer autant de dépenses qu’il veut simplement en imprimant de la monnaie ? Quel pays utilise la taxation non pas pour obtenir des revenus, mais pour contrôler l’inflation ? Le Zimbabwe et le Venezuela témoignent des conséquences hyper-inflationnistes d’une expansion excessive de l’offre de monnaie.

A Maurice, il semble que le ministère des Finances ait adopté le raisonnement de MMT avec son intention de réduire Rs 18 milliards de dette publique avec le surplus du Special Reserve Fund de la Banque de Maurice. Comme celui-ci n’est qu’une valeur comptable sur papier, la Banque centrale imprimera des milliards de roupies pour les transférer au Trésor public. Désormais, les politiciens auront accès à la planche à billets pour mener leur politique fiscale expansionniste, et ce, sans qu’il existe une stratégie explicite de ciblage de l’inflation. Voilà à quel danger inflationniste nous exposent les apprentis-sorciers de l’État populiste. Avec eux, tous les bons principes de l’économie passent à la trappe.

Publicité

Publicité

Les plus récents