Publicité

La Terre Sève (1-6)

Par

Partager cet article

La Terre Sève (1-6)

Dans le cadre de la nécessité de relancer la production agricole, la question de la disponibilité des terres se pose. Jean Claude de l’Estrac se propose de faire un livre de cette histoire tumultueuse.

1. Les premières concessions

Au début, c’est pour planter des ananas. Le petit contingent de colons français et d’esclaves malgaches, arrivé de Bourbon, s’est installé sur les bords d’un ruisseau, non loin du magnifique port qu’ils découvrent avec ravissement. Ce Port Nord-Ouest est un véritable havre, se disentils. Le groupe s’empresse de défricher le terrain pour y planter des arbres fruitiers, en particulier des ananas.

Ces premiers défricheurs ont été dépêchés dans l’île récemment découverte par des marins français qui se rendaient en fait à l’île Bourbon voisine. Ils y allaient dans le but d’introduire la culture du café.

Le capitaine Dufresne d’Arsel, qui dirige l’expédition, reçoit un ordre royal de s’approprier l’île. Elle était demeurée déserte depuis le départ en catastrophe des colons hollandais qui l’avaient occupée pendant quelques années. Au nom du roi Louis XIV, le capitaine la nomme Isle de France. Nous sommes en 1715.

Le jardin d’ananas, le premier créé par les colons venus de Bourbon, prendra le nom de Jardin de la Compagnie, en l’honneur de la Compagnie française pour le commerce des Indes orientales qui détient du roi de France un monopole de commerce dans tout l’océan Indien.

Depuis 1642, la France qui s’active à élargir son empire colonial a donné les pleins pouvoirs à cette compagnie de négociants qui dispose des «droits seigneuriaux sur les mers et territoires de l’océan Indien qui comprenaient Madagascar et les îles voisines aussi bien que toutes les terres qu’elle pourrait conquérir…»

Toutefois, le major Le Toullec qui commande la petite troupe qui s’y établit n’est pas pour autant séduit par le potentiel agricole de l’île. Au bout d’un moment, il décide de faire rapatrier à Bourbon la plupart des colons.

Peu de temps après, deux navires accostent au Port Nord-Ouest, et à bord de l’un d’eux, se trouve un ingénieur de fortifications, le chevalier Denis de Nyon, promu gouverneur de la nouvelle Isle de France. Il a pour mission de propager la culture du café, de créer un port et d’installer un système de défense susceptible de protéger les deux îles françaises.

A peine ses quartiers pris, le gouverneur se rend à Bourbon, espérant convaincre quelques familles de venir s’installer à l’Isle de France afin d’initier les colons à la culture du café qui connaît là-bas un grand succès commercial. La principale incitation offerte aux immigrés est la concession de terre. Le gouverneur leur propose des superficies, plus au moins grandes, «proportionnées à leurs forces» et une exemption durant six ans de tout droit sur le café de même que sur les autres productions de l’île. De Nyon parvient à convaincre quelques familles qui débarquent à l’Isle de France en compagnie d’une trentaine d’esclaves.

Les conditions de vie à l’Isle de France sont exécrables. Le gouverneur lui-même habite une case recouverte de paille. Face au lieu de débarquement, il n’y a que de pauvres baraquements.

De Nyon n’aime pas le Port Nord-Ouest. Depuis qu’il a découvert le sud de l’île et son port nommé Port Sud-Est, le gouverneur est sous le charme. «Cet endroit est le plus beau qu’on puisse voir», écrit-il. Il décide d’en faire le chef-lieu de la nouvelle colonie en dépit des instructions de la Compagnie en faveur du Port Nord-Ouest. Et quand il est sollicité pour une mission à Bourbon, il confie le commandement du lieu à Jacques Gast d’Hauterive, un aide-major récemment arrivé dans la colonie.

Le nouveau venu est un laborieux. Il fait défricher les terres pour planter du riz et du maïs afin de nourrir la petite communauté. A l’opposé, au Port Nord-Ouest, dont le commandement a été laissé à Duval de Hauville, la situation a dégénéré. Les méthodes rudes et despotiques du commandant ont même provoqué une mutinerie. Découragé, il demande son rapatriement.

© «Maurice 98 : Almanach moderne des années 90»

Et finalement, c’est de Nyon lui-même quibaisse les bras. Alors qu’il a entrepris d’étendre les cultures sur des terres concédées aux rares colons, une violente tempête s’abat sur l’île et dévaste les productions. Et quand ce ne sont pas des cyclones, ce sont les rats qui ravagent les cultures, si ce ne sont pas des esclaves malgaches réfugiés dans les bois – des Marrons – qui viennent piller les établissements pour survivre.

Le gouverneur n’en peut plus, il veut rentrer, il écrit à la Compagnie : «Tous ceux qui ont travaillé à la culture de la terre ont les bras morts. Je suis bien triste d’avoir donné une si haute opinion de cette isle, dont les terres des environs de ce port semblaient nous remplir de ses bienfaits par leur production merveilleuse. Mais ce cruel et fâcheux évènement (le cyclone) me fait regarder comme le plus affreux désert du monde.»

De Nyon parti, le nouveau roi, Louis XV fait nommer Pierre Christophe Lenoir au poste de Commandant de tous les ports et établissements français dans les Indes. Il est basé à Pondichéry.

Quand il fait sa première visite d’inspection à l’Isle de France, Lenoir découvre une colonie miséreuse, une population désemparée d’environ 200 habitants, des colons, des soldats, des ouvriers nu-pieds, mal vêtus.

Il décide de règlementer les activités agricoles et fixe de nouvelles procédures d’allocations de terres cultivables.

En 1726, de nouvelles concessions de terres sont accordées aux colons. Les classes supérieures (l’état-major de l’île) obtiennent des lots de 312 arpents, appelés «grande concession», tandis que les soldats et les ouvriers obtiennent 156 arpents, appelés «petite concession».

Loyer annuel en nature

La première grande concession de terre est octroyée le 5 juin 1726. Elle fait mille pas géométriques aussi appelés pas du roi, normalement réservés à la défense côtière. C’est Lenoir lui-même qui s’octroie cette concession. La condition en est que le bénéficiaire doit cultiver les terres et produire dans un délai de trois ans, faute de quoi, la concession est perdue. Le bénéficiaire doit également payer un loyer annuel en nature, généralement du café, du poivre, des épiceries fines. Tout excédent de production doit être vendu à la Compagnie.

C’est ce premier acte de concession qui servira de modèle pour celles qui suivront.

De nouveaux règlements sont promulgués dans le but d’amener les colons à produire davantage en termes de cultures agricoles et d’épices. Des lots de 50 Pas géométriques sont alloués aux ouvriers à l’expiration de leur contrat. (Le pas géométrique est une mesure de longueur équivalent à cinq pieds français). Les soldats sont encouragés à s’installer dans l’île et la Compagnie va même jusqu’à leur trouver des épouses.

Les concessions sont de trois catégories : terrain simple ou Petite Habitation couvrant jusqu’à 156 arpents 25 perches ; terrain double ou moyenne habitation (domaine de taille moyenne) de 312 arpents 50 perches; terrain quadruple (grande exploitation) ou grande habitation de 625 arpents.

L’habitant, en revanche, partout où il possède une concession en tant que «terrain d’habitation», a également droit à un terrain, gratuitement, en ville, pour la construction d’une maison «pour en jouir pour luy et ses enfants ou ayant cause, dans une pleine et entière liberté.»

Ses concessions sont également allouées pour des activités commerciales.

Le problème de la Compagnie, toutefois, est qu’elle a du mal à trouver suffisamment d’habitants intéressés à cultiver les terres. Les rares habitants de la colonie sont surtout affectés aux tâches administratives. Lenoir se plaint de la situation auprès des directeurs de la Compagnie à Paris. Il leur écrit : «Pour espérer des récoltes, il faut nécessairement des habitants qui aient des Nègres pour les aider à cultiver et qui s’y attachent uniquement.»

La requête de Lenoir provoque un débat au sein de la Compagnie. Les directeurs se posent la question du meilleur moyen d’exploiter la nouvelle possession. Faut-il une administration par «régie» ou l’établissement d’une véritable colonie ? Il est finalement décidé d’organiser un peuplement planifié de l’île toujours en offrant comme incitation des concessions de terre. Il est convenu que ces terres leur seront allouées aux colons pour «leur demeurer en propre, à perpétuité et à leurs héritiers, moyennant une ligne de redevance par arpent, et sans aucune autre charge».

Mais cette disposition ne s’applique qu’aux Blancs. En vertu du Code Noir, promulgué en 1723, aucune personne de couleur, Noir ou métis, ne peut obtenir une concession ou une donation de terrain. L’article 21 du code précise : «Déclarons les esclaves ne pouvoir rien avoir qui ne soit à leurs maîtres ; et de tout ce qui leur vint par industrie ou par libéralité d’autres personnes ou autrement, à quel titre que ce soit, être acquis en pleine propriété à leurs maîtres sans que les enfants des esclaves, leurs pères, leurs mères, leurs parents ou tous autres libres esclaves ne puissent rien prétendre par succession, disposition entre eux ou à cause de mort…»

C’est sur ce principe que s’effectue l’allocation des terres dans la nouvelle colonie. Le peuplement de l’île démarre véritablement, le 1er août 1728, avec l’arrivée des nouveaux. On les nomme alors les «engagés». Ils sont surtout des ouvriers, des maçons, des menuisiers, des taillandiers, des serruriers. On compte une seule famille de cultivateurs. Ils sont une soixantaine dont 23 femmes parmi lesquelles dix paysannes bretonnes. Ils sont engagés pour trois ans. Ils se nomment Desvaux, Sanson, Huet, Rousseau, Barbé, Hervé, Dubourg…

Ce qui intéresse alors la Compagnie, c’est la culture du café. Elle incite les habitants à émuler les habitants de Bourbon. Des terres sont concédées, pour ce faire, dans différentes régions de l’île. Une des régions prend le nom du lieu d’origine des caféiers : Moka. Mocha est un port arabe, dans le Sud-ouest de l’actuel Yémen. Une concession est accordée au diocèse catholique en 1728 sur les berges de la rivière des Lataniers, c’est ainsi qu’elle est connue comme la Vallée des Prêtres.

Pour s’assurer que les nouveaux colons s’enracinent dans l’île, la Compagnie veille à ce qu’il y ait un grand nombre de femmes. Aux paysannes de Bretagne qui sont arrivées on propose pour époux des ouvriers ou des soldats de la Compagnie. Et pour exploiter les terres concédées, les colons sont incités à acheter des esclaves que la Compagnie a commencé à importer de Madagascar.

Dans la Grande Île, un trafic est organisé par des pirates qui achètent des prisonniers de guerre des tribus malgaches qu’ils vendent aux Négriers de l’île de France et de Bourbon. C’est cette maind’oeuvre qui est affectée aux plantations. La Compagnie importe également des esclaves de l’Afrique, du golfe du Bénin et des Indes.

Forts de cette main-d’oeuvre, les colons de l’île de France, encouragés par la réussite des cultivateurs de Bourbon, commencent à s’adonner à la production du café sur les terres concédées. Environ 213 lotissements sont attribués également à des soldats et à des employés de la Compagnie.

Jusqu’à la brusque volte-face de la Compagnie qui ordonne l’abandon de la culture du café ; elle est désormais réservée à Bourbon. Les habitants sont dépités et protestent vivement. Quelques-uns abandonnent même leur concession, d’autres émigrent à Bourbon. Le mouvement est d’une telle ampleur qu’il provoque une pénurie de vivres forçant des colons à vivre dans les bois de gibier et de cueillette.

L’agriculture privilégiée

La nouvelle stratégie de la Compagnie, en décidant de l’arrêt de la culture du café, est de faire de l’Isle de France un port de relâche et de ravitaillement pour ses navires. Pour atteindre cet objectif, la Compagnie ordonne plutôt la production agricole. Ce qui implique l’importation d’une main-d’oeuvre plus importante destinée à cultiver la terre et l’octroi plus systématique de concessions.

Dans l’immédiat, l’Isle de France vivote dans le plus grand dénuement. Au point que Nicolas de Maupin, un gouverneur militaire, arrivé en 1729, quitte l’île, six ans après, sans avoir rien réalisé, si ce n’est la construction de sa propre maison. Il estime alors que cette colonie est inutile. Même si c’est lui qui, conjointement avec un ingénieur, Jean François de Cossigny, recommande à la Compagnie de faire du Port Nord-Ouest le port principal, il ne croit pas en l’avenir de la colonie et écrit aux directeurs de la Compagnie : «Dieu avait répandu toutes ses malédictions sur ce malheureux coin de terre…la moitié des hommes sont des vrais loups qui cherchent à se déchirer, à se détruire… Ce pays n’est pas propre à la Compagnie ni pour habitation ni pour aucune idée d’entrepôt.»

Le sort de la colonie semble scellé.

Bibliographie

<p><strong>Auguste Toussaint</strong>, Histoire de l’île Maurice, Paris, Presses Universitaires de France, Coll. Que sais-je ? <br />

<strong>Marcelle Lagesse</strong>, L’île de France avant La Bourdonnais, 1721-1735, Imprimerie Commerciale<br />

<strong>Manuscrit Doyen</strong>, cité par Marcelle Lagesse<br />

<strong>Report of the Truth and Justice Commission</strong>, Vol 2<br />

<strong>Rapport de Lenoir</strong> aux directeurs de la Compagnie des Indes, Pondicherry<br />

<strong>Code Noir</strong>, Books and Business Co. Ltd<br />

<strong>Lettre de Maupin</strong> à la Compagnie des Indes</p>

2. Des terres à prendre

Alors que l’île de France peine à s’organiser, contrairement à sa voisine Bourbon, qui, elle, connaît une belle prospérité grâce à l’exportation du café vers la France, un homme d’une trempe exceptionnelle débarque au Port Nord-Ouest, en 1735 : François Mahé de Labourdonnais.

Le nouveau gouverneur, nommé par la Compagnie des Indes, a de grandes ambitions pour la colonie. Il connaît les Mascareignes, il navigue dans l’océan Indien depuis longtemps. Il a fait fortune en Inde grâce au commerce du riz, des épices et du textile ; il est très déçu par ce qu’il découvre mais il décide de s’investir totalement dans le redressement de la colonie. Il va se révéler un administrateur hors pair. Une réorganisation administrative et militaire lui donne des pouvoirs étendus dont il fera le meilleur usage grâce à ses multiples talents.

Le «Camp», le chef-lieu n’est qu’un amas de cabanes couvertes de feuilles de palmiers. Les plus pauvres de la colonie habitent là, eux qui n’ont pu obtenir des concessions en raison de la médiocrité de leurs moyens et leur incapacité à se procurer des esclaves. On trouve aussi des artisans libres venus de la côte de Malabar, cette région de l’Inde qui va de Goa au Nord à Cap Comorin au sud. Ce sont des Gentous, réputés habiles et intelligents. La colonie ne compte qu’un millier d’habitants, esclaves compris. Seule une soixantaine de colons ont obtenu des concessions surtout dans la région du Grand-Port.

La Bourdonnais s’installe à Pamplemousses, achète le domaine de Mon Plaisir, crée un jardin potager destiné à nourrir son personnel, les habitants du Port Nord-Ouest et à ravitailler les navires en escale.

© «Mauritius Illustrated: Historical And Descriptive Commercial And Industrial»

Le premier objectif du gouverneur est l’accroissement de la population. Un recensement, l’année de son arrivée, indique que l’île ne compte que 838 habitants, dont 648 esclaves, Malgaches pour la plupart, y compris ceux appartenant à la Compagnie des Indes.

Même si elle a consenti à l’établissement d’une colonie, La France ne souhaite pas encourager une forte migration. Elle met en garde La Bourdonnais : «L’objet de la Compagnie n’étant point d’avoir un grand nombre d’habitants à l’île de France, mais seulement celui nécessaire pour fournir dans la suite aux besoins des vaisseaux, il a été expressément recommandé de n’accorder de nouvelles concessions que très difficilement et qu’à des gens reconnus pour laborieux, de bonne conduite et qui auront quelques fonds devant eux.»

Il est également demandé à La Bourdonnais de «faire le plus de vivres qu’il sera possible». Ce qui fait qu’il obtient de la Compagnie la promulgation d’un règlement qui prévoit que les terres seront concédées gratuitement, et deviendront propriété du colon, sous réserve que la mise en valeur soit commencée dans un délai de trois ans, faute de quoi elles peuvent lui être retirées. Le règlement prévoit également que tout officier de terre et de mer qui démissionne et épouse une jeune fille de la colonie obtiendra une concession de 180 arpents et un prêt pour lui permettre l’achat d’esclaves nécessaires à l’exploitation de ses terres. L’objectif est d’encourager les officiers et soldats – des Bretons pour la plupart – qui avaient achevé leur temps de service auprès de la Compagnie de s’installer en permanence dans la colonie.

En 1743, deux «usines à sucre» sont créées

La Bourdonnais encourage ainsi la culture du blé, du riz, des légumes, il développe l’élevage des bestiaux et des volailles. Il introduit la culture du manioc et force les colons à en planter cinq cents pieds par tête d’esclave. Outre la production alimentaire, La Bourdonnais incite les colons à cultiver l’indigo, une plante tinctoriale recherchée et exportable. Il ne s’épargne aucune peine et donne une impulsion déterminante à de nombreux travaux de construction, bâtiments, routes, drains, hôpitaux… C’est surtout dans le secteur agricole qu’il imprime une orientation décisive. En 1743, deux «usines à sucre» sont créées. La canne à sucre, introduite dans l’île pendant la colonisation hollandaise en 1639, est cultivée de manière artisanale au Grand Port. La première sucrerie qui produit surtout de l’arak a été érigée en 1694, à Flacq.

La Bourdonnais croit dans l’avenir du sucre. Il distribue de nombreuses concessions pour encourager sa production. À Pamplemousses, sur une concession de 3 750 arpents, son cousin et associé, originaire comme lui de St Malo, et qui a pris le titre de Sieur de Villebague, crée l’usine sucrière qui portera son nom. Cette usine est érigée contre l’avis de la Compagnie qui ne croit pas à l’avenir d’une industrie sucrière. Plusieurs Malouins, amis ou alliés du gouverneur, obtiennent des concessions. Une sucrerie est montée au Port Sud-Est, elle prendra plus tard le nom de Ferney. Le gouverneur ne se limite pas à la production sucrière, il encourage également la culture du blé, du riz, des légumes, et du manioc qu’il force les colons à cultiver pour l’alimentation des esclaves.

François Mahé de La Bourdonnais et Pierre Poivre.

Toutefois, les terres ne se sont pas concédées exclusivement pour la production agricole. Deux nouveaux colons, le comte de Rostaing et Gilles Hermans obtiennent une concession de 4 056 arpents, plus 10 000 arpents de réserve dans la région de Triolet et de Poudre d’Or pour créer les Forges de Mon Désir, projet cher à La Bourdonnais qui a lancé un chantier pour la construction de navires. Les Forges connaissent un grand succès dans un premier temps, exportant son fer en Inde. Mais, à la suite d’une série de revers et de dissensions entre associés, les Forges sont liquidées en 1774. Les employés bénéficient alors de concessions dans la région de St Antoine, Mapou, Réunion Maurel et St. François. Cette même année, sont concédées les terres faisant partie du domaine de Belle Vue Harel.

Bretons, Languedociens, Bordelais, Lyonnais

Pour cultiver les milliers d’arpents concédés, il faut une main-d’oeuvre que la colonie ne possède pas. La Bourdonnais est, de plus, refroidi par l’attitude d’un certain nombre de colons qui débarquent maintenant de manière régulière. Ils sont Bretons, Languedociens, Bordelais, Lyonnais, surtout des ouvriers recrutés par la Compagnie. Et, à l’exception de quelquesuns, ils ne sont pas intéressés par la production agricole. La Bourdonnais est très critique de leur comportement. Il n’est pas le seul. L’écrivain Bernardin de St Pierre, en visite dans l’île, constate : «L’intérêt est la passion dominante de cette colonie. On veut faire promptement sa fortune et comme cette île n’offre d’autres moyens que ceux de l’agriculture qui sont très lents, il résulte une infinité de jalousies, de médisances et de mauvaise foi…»

Labourdonnais ne sera pas découragé pour autant, se dévouant corps et âme, sans oublier par ailleurs ses propres affaires, ce qui lui sera amèrement reproché par la suite. Il ne néglige pas non plus «les amours ancillaires, puisqu’il eut en 1739, une fille, d’une blanchisseuse employée au gouvernement».

Marie Madeleine Mahé, vivra en France dans la plus grande misère.

Quand le gouverneur quitte l’île de France en 1746, il peut s’enorgueillir d’avoir fait décoller la colonie, ayant fait construire des routes, des drains, l’hôtel du gouvernement, un hôpital, des logements, des bâtiments administratifs, des quais, des canaux aqueducs ; il a lancé véritablement l’industrie sucrière et fait de Port Louis plus Dans le cadre de la nécessité de relancer la production agricole, la question de la disponibilité des terres se pose. Jean Claude de l’Estrac se propose de faire un chapitre de cette histoire tumultueuse. qu’un port : «la capitale de l’île de France et des Mascareignes, le centre intellectuel et mondain des îles, forteresse de la mer des Indes».

L’impulsion donnée par La Bourdonnais ne ralentira pas à son départ. Ses successeurs, souvent moins brillants administrateurs, gardent néanmoins le cap. Il y a un point commun entre eux tous, ils aiment la terre.

Comme Labourdonnais, l’explorateur et botaniste Pierre Poivre retourne à l’île de France en 1755, au terme d’un voyage en Cochinchine - il était venu une première fois en compagnie de La Bourdonnais - et aura, lui aussi, une contribution marquante. En 1767, il est nommé Commissaire ordonnateur et intendant des îles de France et de Bourbon. Il achète de la Compagnie des Indes, à crédit, Mon Plaisir, l’ancienne résidence de Labourdonnais. Il crée le jardin des Pamplemousses, introduisant des épices d’Orient très prisées par les Européens, notamment des plants de girofliers, de muscadiers qu’il va chercher aux îles Philippines et Moluques malgré de grands obstacles. À l’époque, les Hollandais dominent le marché des épices, un commerce extrêmement lucratif et ils défendent jalousement leur quasi-monopole. Poivre importe plusieurs espèces végétales et des arbres fruitiers (fruit à pain, manguier, longane) qu’il acclimate dans son jardin de Pamplemousses. Ses filles obtiennent une concession de 310 arpents qu’elles cultivent également. La contribution de Poivre est si marquante que l’historien Pierre Crépin parle du «règne de Poivre».

Jean Nicolas de Céré, qui prend la relève de Poivre, poursuit son oeuvre au jardin de Pamplemousses. Ce qui fera dire à l’explorateur, botaniste et fondateur du domaine de Palma, Joseph François de Cossigny de Palma : «Ce jardin l’emporte sur celui du Cap par l’étendue, la variété du dessin, l’abondance et la distribution des eaux, la multiplicité, la variété et la richesse de ses productions ; il est devenu entre les mains de M. de Céré un des plus beaux jardins de la terre, le plus curieux, le plus utile, le plus riche qui existe.»

Sur les directives du gouverneur René Magon de la Villebague (1755-1759), de très nombreuses concessions et des autorisations de défrichement sont accordées au point que l’île est pratiquement déboisée. Magon devient lui-même propriétaire de riches plantations de cannes à sucre, notamment à Médine. Il possède également une sucrerie. Relevé de ses fonctions, à sa demande, il revient à l’île de France vivre au milieu de ses plantations. La propriété de Médine elle-même est une concession accordée à François de Chazal. Le domaine sera acheté par Claude Nicolas François de Spéville en 1783.

Dans le même temps, des sucreries sont érigées un peu partout dans l’île. Il y aura un véritable engouement quand des troubles éclatent à St Domingue, alors possession française, incitant les planteurs à imaginer que l’île de France est destinée à devenir la seule colonie à sucre à pouvoir approvisionner La France. Un terrain de 828 arpents à Montagne Longue est acheté par François de Chazal, il construit une sucrerie qui produit du sucre blanc.

L’île, qui compte 10 sucreries en 1789, voit le nombre passer à 40, puis à 60 et la production augmenter de 300 tonnes à 3 000.

Malgré ces résultats, la Compagnie des Indes, en butte à de graves difficultés financières, est finalement contrainte à une rétrocession des îles des Mascareignes au roi de France. Une des premières décisions de la nouvelle administration royale est de mieux réglementer l’octroi des concessions. Il est estimé que le nombre de terres concédées en 1764 est de 149 064 arpents dont seulement 6 385 ont été mises en valeur, ce qui donne une idée du «désordre» qui prévaut.

La production de cultures vivrières

Pour assurer l’alimentation des habitants, des règlements doivent être promulgués pour forcer les colons à la production de cultures vivrières. Un rapport en 1765 avait fait un désolant constat : «Les habitants de l’île de France s’occupent peu de la culture des terres ; ils ne songent qu’à faire une fortune rapide par toutes les voies qu’ils croient permises, monopole, usure ; contrebande, marchés captieux, traités secrets et quelques fois partagés avec les administrateurs ; rien n’est respecté par eux ; leur seul but est de s’enrichir et de revenir promptement en France.» C’est ce que font un grand nombre de ces premiers colons qui vendent leurs terres.

Dès 1767, l’intendant Poivre décrète qu’un terrain ne pourra être considéré comme acquis et ne pourra être vendu que lorsque le tiers de la superficie concédée aura été mis en valeur. Trois ans plus tard, il est décidé de réduire toutes les concessions simples à 156 ¼ arpents, et même moins, et de n’en allouer qu’une à la même personne. Par la suite, il sera exigé du bénéficiaire, la remise de son titre de propriété, certifié par le commandant du quartier et deux voisins indiquant la superficie défrichée, sa valeur et le nombre d’esclaves qui cultivent le terrain.

Dans le même temps, une réorganisation des quartiers est décidée, l’île est divisée en huit quartiers. Les quartiers les plus peuplés sont ceux du littoral nord-ouest et nord-est où sont situées les meilleures terres : Port Louis, Pamplemousses, Rivière du Rempart, Flacq.

De nouveaux règlements sont promulgués pour réduire la déforestation et les défrichements inconsidérés. C’est ainsi que des réserves sont créées entre Pamplemousses et Rivière du Rempart.

L’île compte alors une population d’un peu moins de 20 000 personnes dont 3 163 Blancs et 15 027 esclaves, principalement des Malgaches et 587 Libres, des Africains et des Indiens.

Les relations entre les groupes sont tendues. Le fondement de la colonisation est raciste. Il est demandé aux colons venus de France de sauvegarder la «pureté de la race française», et dans tous les cas de «préserver la distance des couleurs». Les mariages entre Français et esclaves sont proscrits. «Cette préservation de la pureté du sang français devient une des préoccupations des motivations primordiales de l’administration de l’île».

Au plan économique, après une période faste, la situation des planteurs se dégrade, ils connaissent de grands déboires : une longue sécheresse, puis un violent cyclone. Et du fait des guerres napoléoniennes et des attaques de la marine anglaise contre les navires français, l’île est souvent menacée de famine.

Mais les Blancs ne sont plus seuls à pouvoir posséder des terres. Une loi d’Émancipation en 1767 a créé une nouvelle catégorie d’habitants entre les Blancs et les esclaves, elle est constituée d’esclaves affranchis, des gens de couleur, des mulâtres, des Indiens libres. Ils sont autorisés à posséder des terres et des esclaves mais déclarés «incapables de recevoir des Blancs aucune donation entre vifs à cause de mort, ou autrement…»

Dans l’immédiat, cette nouvelle disposition ne change rien, les terres concédées aux Blancs comme aux autres restent peu productives. L’Intendant Pierre Poivre, qui continue avec détermination à acclimater les plantes à épices, fait un constat amer : «Jusqu’ici chaque colon, aveuglé par son intérêt privé, n’a regardé cette colonie que comme un lieu de passage et ne s’est attaché qu’aux moyens de faire une rapide fortune par toutes sortes de voies, pour retourner promptement en France.»

Avec la fin du monopole de commerce de la Compagnie des Indes et la mise en place de l’administration royale, on assiste à une reprise économique. Tant et si bien que l’île de France attire de plus en plus de colons. Le Baron d’Unienville, archiviste colonial, note : «Depuis la guerre de 1778 (franco-anglaise), la population s’accrut successivement de Français attirés par l’espoir de la fortune et par les récits enchanteurs que faisaient de cette île, les officiers de terre et de mer qui en revenaient. La Révolution détermina encore des émigrations à l’île de France : ceux qui prévoyaient les troubles de la France, ceux qui déjà en avaient été les témoins, arrivaient les premiers et furent suivis, après la paix d’Amiens, par ceux qui avaient perdu leur fortune et qui, cherchant les moyens d’en acquérir, tournèrent les yeux sur les colonies.»

La nouvelle vague de colons, de cultivateurs, beaucoup de négociants demandent à recruter encore plus de bras. Il en faut pour les champs - les surfaces cultivées ne cessant d’augmenter. Il en faut dans le port, des navires de plus en plus nombreux accostant au Port Louis. Le commerce est florissant, l’Inde est devenu le deuxième partenaire commercial de l’île. Le commerce dit «d’Inde en Inde» qui est l’échange de produits européens contre ceux de l’Inde est très rentable. Les toiles indiennes sont en grande demande.

Le besoin de main-d’oeuvre est tel qu’entre 1769 et 1793, pas moins de 80 000 esclaves sont importés de Madagascar qui fournit également du riz et du bétail. Ce qui donne lieu à une traite de grande ampleur. Une soixantaine de négociants s’adonnent à ce commerce et s’enrichissent de manière spectaculaire. Des fortunes immenses sont bâties notamment sur la spéculation agricole même si des faillites retentissantes ne sont pas rares. Ces négociants qui en sont venus à contrôler les rouages de l’économie se nomment Nicholas Hilaire Comarmond, Paul d’Arifat, Joseph Merven, Robert Pitot, Jean-Baptiste Guimbeau, Pierre Marie Frappier, Louis Barbé et beaucoup d’autres.

Toutefois, tous les Blancs venus de France ne sont pas des négociants ou des planteurs. Depuis le début du peuplement de la colonie, les «petits Blancs», menuisiers, charpentiers, maçons, «domestiques» parfois dans les grands domaines sucriers, sont relativement nombreux. Ce sont eux qui encadrent et forment les esclaves africains et les ouvriers libres indiens affectés aux divers travaux de la colonie.

Mais l’essentiel de la main-d’oeuvre se trouve dans les plantations du fait des concessions accordées. En 1792, un relevé des concessions enregistrées au greffe du tribunal terrier de 1728 à 1790 indique l’aliénation de 369 918 arpents sur 432 680. On estime que pratiquement toutes les terres propres à la culture ont été concédées. Certaines concessions sont de véritables latifundia, 3 000 arpents aux mains d’une seule famille.

Quelques rares Libres d’origine africaine obtiennent également des concessions. Le cas le plus connu est celui de la princesse Béty, propriétaire de 552 arpents à Rivière Noire, installée dans une belle habitation entourée de ses 72 esclaves. Elizabeth Sobotie Béty est la première non-européenne à obtenir une concession, elle est la fille du roi de Foulpointe, à Madagascar, un des principaux ports de la traite. Entre 1748 et 1810, le Colonial Land Office dénombre 410 concessions ou vente de terrains à des gens de couleur libres. Des actes notariaux indiquent également quelques cas de largesse de la part de rares grands propriétaires blancs.

La guerre des terres peut commencer.

Bibliographie

<p><strong>Philippe Haudère</strong>, La Bourdonnais, marin et aventurier, Paris, Éditions Desjonguères, 1992<br />

<strong>Guy Rouillard</strong>, Histoire des Domaines sucriers de l’île Maurice, The General Printing &Stationnary Company Limited<br />

<strong>Bernardin de St Pierre</strong>, Voyage à l’isle de France, Editions de l’océan Indien 1986<br />

<strong>Pierre Crépin</strong>, Histoire des colonies françaises : Les îles de France et de Bourbon<br />

<strong>Auguste Toussaint</strong>, Histoire des îles Mascareignes, Editions Berger-Levrault, Paris, 1992<br />

<strong>Claude Marier d’Unienville</strong>, Statistique de l’île Maurice et de ses Dépendances, Typographie de The Merchants and Planters Gazette, Maurice 1886<br />

<strong>Musleem Jumeer</strong>, Les affranchis et les Indiens libres à l’île de France au XVIIIe siècle, Université de Poitiers<br />

<strong>St Elme le Duc</strong>, Histoire des îles Mascareignes</p>

3. En terre inconnue

À la veille du départ des Français, l’avenir de l’île de France paraît incertain. Si la colonie s’est considérablement développée, la population voit bien que des nuages s’amoncellent. Les menaces de la marine anglaise qui cherche à s’emparer de la possession française se confirment.

Cette fin de la colonisation française se déroule dans l’angoisse et la division. L’île de France est maintenant un pays multiracial mais une stricte hiérarchie économique et sociale s’est mise en place. Sous Decaëan, le système s’est consolidé, concentrant la propriété des terres entre les mains des colons. Le Code Napoléon, promulgué le 3 septembre 1805, et des dispositions spécialement conçues pour les colonies exacerbent l’inégalité des groupes sur la base de la couleur de peau et constituent un système d’«apartheid racial» qui vise également à empêcher la «dispersion raciale» des biens.¹

Au sommet de la pyramide sociale, trônent les «grands Blancs». Ils sont les propriétaires terriens, les bénéficiaires directs de concessions ou leurs héritiers. Un recensement de 1804 indique qu’ils possèdent déjà 70 % des terres du pays, soit 312 734 arpents. En sus de cela, le gouverneur Decäen constate de nombreux empiétements de pas géométriques, en conséquence de quoi, il promulgue un arrêté en mai 1807. Le Code note que «les uns n’ont pas de titre, et d’autres n’ont que ceux d’une jouissance temporaire et sujette à révocation» ; que d’autres prétendent à la propriété de cette réserve parce que leur titre désigne les bords de mer pour limite… mais «cette réserve est, autant par sa classe que par sa destination, hors de la classe des terrains susceptibles de devenir propriété privée et qu’elle appartient essentiellement au domaine public». L’Arrêté précisera en conséquence que «les réserves des bords de la mer, dites des cinquante pas géométriques, sont maintenues sur toute l’étendue des côtes des Îles de France et Bonaparte : ces réserves sont inaliénables».²

Il n’y a pas que les anciens colons ; l’île compte également des acquéreurs de terre de fraîche date, de nouveaux colons tentés par l’aventure du sucre ; dans la même communauté on trouve également des «petits Blancs», des ouvriers, d’anciens soldats de la Compagnie qui ont obtenu de petits lots de terrain. Au bas de l’échelle se trouvent les esclaves, des Noirs qui dans leur immense majorité ne possèdent rien. Entre les deux extrêmes, la classe des Libres est une population ethniquement hétérogène composée d’Indiens, d’Africains – de Malgaches et de Mozambicains majoritairement – et de quelques Chinois.

Au début de la traite des Noirs, les colons avaient privilégié le trafic avec Madagascar où des marchands d’esclaves malgaches facilitent les opérations ; par la suite, ils se tournent vers le Mozambique. C’est que les Malgaches – pour la plupart des prisonniers de guerres tribales vendus aux négriers – sont souvent rebelles. Aussitôt débarqué, un grand nombre déserte les plantations et se réfugie dans les bois. Ces fugitifs malgaches deviennent les «Marrons» que les autorités ont du mal à combattre. C’est ainsi que recherchant des travailleurs moins «fortes têtes», ils trouvent une alternative au Mozambique, immense pays de l’Afrique de l’Est qui exporte un grand nombre d’esclaves chaque année depuis ses ports de l’océan Indien.

Les premiers Mozambicains qui arrivent à l’île de France font une grosse impression : «Il n’y a que les esclaves de la côte de Mozambique qui conviennent ; ils sont bien faits, forts, laborieux, obéissants et sans envie de déserter…»³ Ils sont des Makwa Lomwé, venus du nord du Mozambique, une société composée d’une vingtaine de clans dont les femmes s’adonnent à la production agricole. Un trait caractéristique de ce groupe, c’est la guerre des clans, composés de «quinze divisions de peuples qui ne s’entendent point et qui sont destinées à se combattre.»⁴

Chez cette population composite, au fil des années, va se produire un brassage imprévu ; au sein du groupe de Noirs libres s’ajoutent les «petits Blancs» qui ont du mal à trouver femmes dans les familles des «grands Blancs». Sans compter les «grands Blancs» eux-mêmes qui ont des concubines indiennes et parfois des Noires esclaves. Bernardin de St Pierre avait déjà noté que les Blancs «négligent que trop souvent (leurs femmes) pour des esclaves noires».⁵

Ces liaisons, licites ou illicites, ces concubinages donnent naissance à une nouvelle catégorie d’habitants, des métis auxquels l’Administration coloniale donne le nom de «gens de couleur», désignant divers métissages : franco-indien, franco-malgache, franco-africain, indomalgache, indo-africain… Le voyageur Milbert note : «Il naît du commerce de ces femmes (indiennes) avec les Blancs des métis qui participent de la blancheur du père et des formes élégantes de la mère.»⁶ Les femmes qui viennent du Maharastra sont souvent blanches de peau, elles sont employées comme domestiques chez les grands planteurs.

Ce brassage provoque aussi, sur une petite échelle, une forme de redistribution des terres. Lorsque des enfants naturels naissent, les esclaves indiennes, concubines des Blancs, obtiennent des affranchissements des maîtres afin de les libérer, faute de quoi leurs enfants seront toujours considérés comme esclaves. Les statistiques montrent qu’une part substantielle des donations de terrains par les Blancs aux affranchis est allouée aux Indiennes. Ce qui incite à considérer que «les personnes d’origine indienne avaient joué un rôle plus important dans le développement de la société créole que celui que l’on a reconnu jusqu’ici».⁷ Il est estimé alors que les gens de couleur possèdent 3,5 % des terres inventoriées, généralement de petits lots à Port- Louis et Mahébourg pour la construction d’une petite case en paille ou le maintien d’un modeste jardin. Les Libres de couleur qui obtiennent des concessions sont généralement des gens proches de l’Administration coloniale, notamment les Noirs de détachement qui étaient chargés de réprimer les esclaves fugitifs, les Marrons.

Ces concessions ont, toutefois, une valeur relative. Elles ne servent à rien si le concessionnaire n’a pas les moyens de s’acheter des esclaves pour exploiter ses terres. Il en résulte que certains se désistent, d’autres vendent à bas prix leurs terrains. D’autres encore négligent leurs terrains au point qu’une ordonnance est promulguée permettant au gouverneur de reprendre les terrains abandonnés pour les concéder à des colons qui ont plus de moyens.

Ce qui va bouleverser encore plus dramatiquement les relations entre les groupes et l’occupation de l’espace terrien, est l’annonce, dans le sillage de la révolution en France, de l’interdiction de la traite négrière en 1793 et la proclamation de l’abolition de l’esclavage. Un décret reconnaît des droits civiques à tous les Libres des colonies. À l’Assemblée nationale à Paris, l’abbé Grégoire, un ardent révolutionnaire, soutenu par deux députés de l’île de France, soutient que «les hommes de couleur libres, propriétaires comme les Blancs, sujets envers la patrie aux mêmes devoirs, doivent avoir les mêmes droits.»⁸

En 1794, la Convention proclame que tous les Noirs des colonies doivent également jouir de tous les droits accordés aux Français par la Constitution. Maximilien de Robespierre, le plus intransigeant des Révolutionnaires, est un ardent défenseur des esclaves : «Périssent les colonies plutôt qu’un principe», s’écrit-il à la tribune de l’Assemblée nationale française.⁹

Les colons de l’île de France sont effondrés. Ils sont farouchement opposés à l’abolition de l’esclavage et à la libération immédiate, et sans indemnité, de leurs esclaves. Ils arguent que cela provoquera leur ruine. Certains vont jusqu’à menacer Paris d’une déclaration d’indépendance de l’île de France. Une grande effervescence règne dans la colonie ; à plusieurs reprises l’île est au bord de l’émeute.

Les choses se calment un peu lorsque les colons apprennent que la Révolution en France s’est terminée par la prise du pouvoir du général Bonaparte qui a décidé de maintenir le système d’esclavage.

Depuis quelques années, des navires en provenance des villes indiennes de Surat et de Pondichéry, débarquent également des esclaves ; ils représentent 13 % de la population. Il y avait en Inde des «kidnappeurs professionnels» qui s’étaient fait un métier de procurer des esclaves aux îles.¹º

Dans le même temps, le nombre d’engagés libres est passé de 200 à 13 500. Il existe quatre catégories de Libres : des Noirs libres de naissance ; des Malgaches, en petit nombre ; des ouvriers indiens, beaucoup de Tamouls venus du Bengale, de Coromandel et de Pondichéry à la faveur de contrats librement négociés et des anciens esclaves indiens affranchis, majoritairement des femmes.

L’île compte également des Libres africains qui sont des cultivateurs à qui les anciens maîtres ont concédé quelques arpents de terre dans les régions rurales. On en dénombre 140 à Pamplemousses, ils cultivent 240 arpents sur les 609 qui leur ont été concédés. Ils sont propriétaires de 197 esclaves. Un certain nombre d’esclaves, ayant bénéficié de donations au moment de leur affranchissement, utilisent l’argent pour, à leur tour, acheter des esclaves. C’était alors le seul moyen d’exercer une activité économique.

Un recensement fait apparaître, en 1806, que les Libres sont propriétaires de 13 % de la population d’esclaves. Ils cultivent 1 379 arpents de manioc, 708 arpents de divers produits agricoles, les Blancs contrôlant les plantations de canne. Pour la période allant de 1766 à 1809, 17 460 arpents appartiennent à des Africains libres et à des Indiens classés dans la catégorie des gens de couleur.

Mais de nombreux Libres sont souvent dans des difficultés financières et préfèrent s’installer en ville. Certains achètent de petites maisons dans le quartier de la Grande-Montagne à Port-Louis. D’autres – plus rares – arrivent à acheter «un terrain d’habitation», généralement de quarante à soixante arpents, parfois de plus petits lots qu’ils cultivent eux-mêmes.

Un certain nombre de Libres obtiennent des concessions, de petites surfaces, principalement destinées à la construction de logements individuels, situés dans le «Camp des Noirs» et le «Camp des Malabars» à Port-Louis. Les Indiens surtout repèrent des terrains vagues non concédés de 100 à 200 toises dont ils sollicitent, après coup, la concession auprès de l’Administration pour construire leurs maisons. C’est la région qui deviendra la route des Pamplemousses.

Assez vite, ces Indiens Libres se démarquent. Ceux d’entre eux qui sont des ouvriers du bâtiment se lancent dans la construction et la vente de maisons profitant d’une crise de logement dans l’île. Comme ils ne sont pas assujettis aux restrictions qui paralysent les Libres africains, ils achètent et vendent des esclaves plus facilement.

Au fur et à mesure qu’ils prospèrent, beaucoup d’habitants du Camp-des-Malabars achètent des terrains dans les régions rurales, en particulier dans le nord du pays. Ils ont une préférence pour Poudred’Or où ils se rendent acquéreurs de terrains de huit à 154 arpents. Certains bénéficient également de concessions, plutôt de petits lots mais on a déjà recensé une concession de 625 arpents.

Parmi ces Libres indiens, il y a une catégorie distincte de travailleurs venus également de l’Inde appelés «Lascar». C’est le nom que les Portugais ont donné aux marins indiens ; le mot veut aussi dire matelot. Comme ces matelots sont de foi islamique, «Lascar» devient synonyme de musulman. Ils vivent souvent en groupe car ils travaillent en équipe dans le port. Ils constituent rapidement leur «Camp-des-Lascars» dans le Nord-Est de Port Louis et vivent en semi-clandestinité loin du regard des autorités. Leur premier souci avait été de demander une concession pour construire une mosquée, ce qui leur sera alloué en 1805, après un premier refus.

L’île compte aussi un petit nombre de Libres chinois, des petits commerçants et des ouvriers venus librement, encouragés par l’administration coloniale. Ceux-là ont encore plus de mal à accéder à la propriété terrienne, étant considérés comme des étrangers et ne sont pas autorisés à acheter des terres.

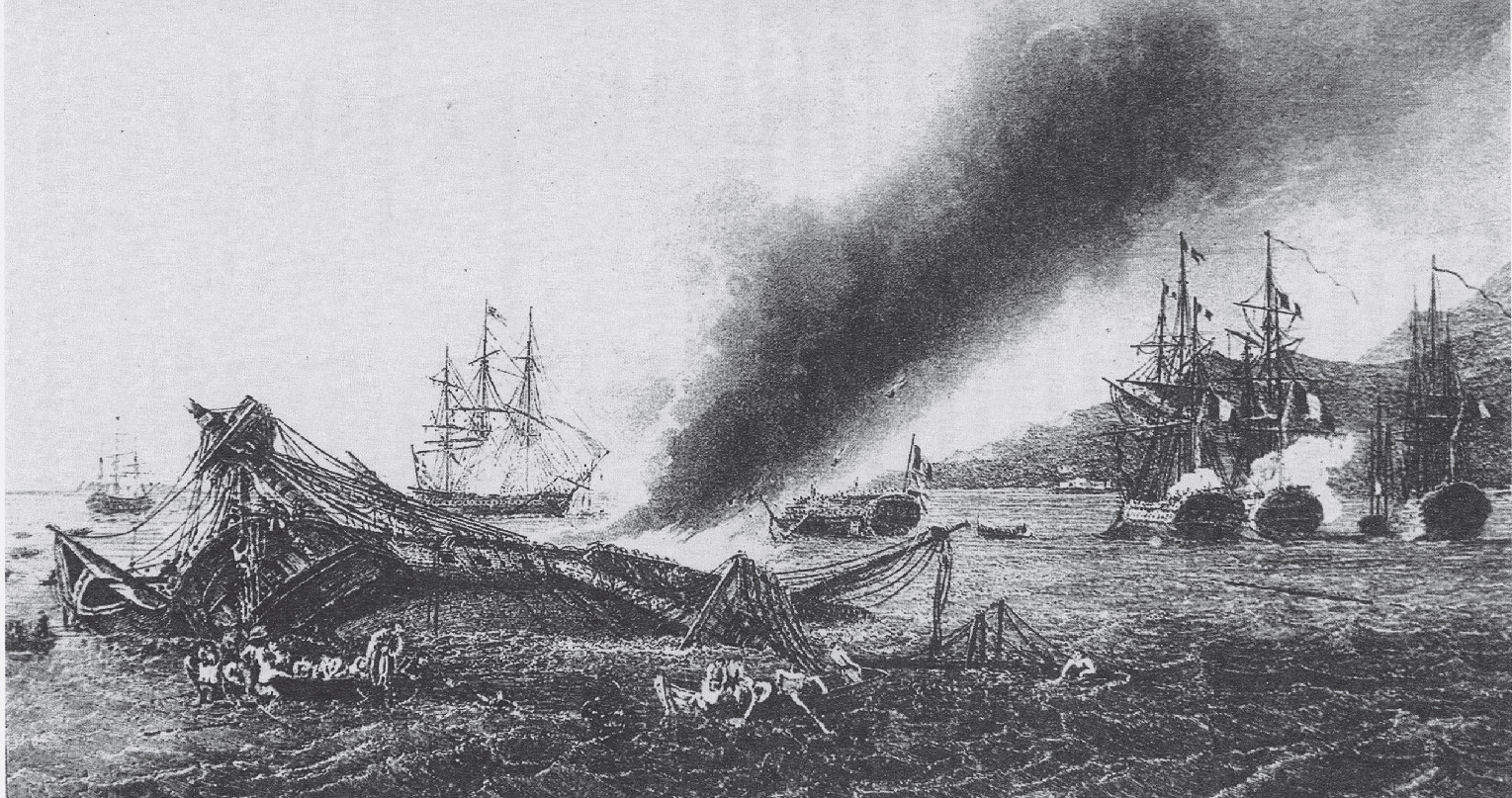

Chacun comprend vite que c’est la terre de l’île de France elle-même qui va changer de main. Les Anglais sont plus déterminés que jamais de s’emparer de l’île de France si stratégiquement bien située. Les Français ne résistent pas longtemps ; après une bataille navale héroïque remportée par la marine française, les Anglais reviennent en force. Soixantequatorze voiles majestueuses se présentent dans la baie de Grand-Port, les Anglais débarquent. Après quelques vaines tentatives d’opposition, Decaën accepte de capituler. Les Anglais sont beaux joueurs : l’acte de capitulation prévoit que les propriétés des habitants seront respectées, qu’ils conserveront leurs coutumes et leur religion.

Les propriétaires ont conservé leurs terres, ils sont soulagés, ils se présentent désormais en «enfants adoptifs» du nouveau pouvoir.¹¹

Ils gardent leurs terres mais pas leurs esclaves, ils vont s’en rendre compte bientôt.

Notes

<p><strong>1. Report of the Truth and Justice Commission</strong>, citant Laurent Sermet, Vol 1, p. 135<br />

<strong>2. Ibid</strong>, (p.8)<br />

<strong>3.</strong> <strong>Svetlana Abramovo</strong>, Afrique, quatre siècles de traite des Noirs, pp. 30,31<br />

<strong>4. Jacques Gérard Milbert</strong>, Voyage pittoresque à l’Isle de France, au Cap de Bonne-Espérance et à l’île Ténériffe, Paris, Nepveu, 1812, p. 163<br />

<strong>5.</strong> <strong>Bernardin de St Pierre</strong>, Voyage à l’Isle de France, Edition de L’océan Indien, 1986, p. 166<br />

<strong>6. Jacques Gérard Milbert</strong>, op.cit.<br />

<strong>7.</strong> <strong>Richard Blair Allen</strong>, Creoles, Indian Immigrants and the Restructuring of Society and Economy in Mauritius, 1767-1885, University of Illinois, p.107<br />

<strong>8.</strong> <strong>Karl Noel</strong>, L’esclavage à l’île de France, Paris, Editions Two Cities, p.122<br />

<strong>9. Karl Noel,</strong> op.cit. p.123<br />

<strong>10.</strong> <strong>Doojendraduth Napal</strong>, Les Indiens à l’île de France, Port Louis, Editions Nationales, 1965, p. 9<br />

<strong>11. Raymond D’Unienville</strong>, Last Years of the Isle of France, Maurice, The Mauritius Printing Co. Ltd., p.181</p>

4. Et le sucre devient roi

Le passage à l’administration anglaise se déroule de manière apaisée. Les conquérants prennent soin de ne pas antagoniser les colons français. De leur côté, même s’ils restent sentimentalement attachés à La France, les colons expriment leur soulagement, l’île ayant beaucoup souffert de l’abandon des Français ces dernières années.

Dès le début de l’administration britannique, les terres de la colonie, pas encore défrichées, ainsi que les terres ayant appartenu à l’établissement français sont placées sous le contrôle de la Couronne. Les colons qui ne peuvent démontrer un droit de propriété sont dépossédés de leurs terres qui sont annexées au domaine public.

La pratique d’encourager l’aménagement du territoire par l’octroi de concessions est maintenue par les Britanniques ; les nouvelles concessions sont appelées «jouissance» ; c’est le «droit de recevoir le produit d’un bien en nature ou indirectement et le droit de jouir». »¹ Une jouissance est accordée pour une durée limitée comme illimitée.

La nouvelle administration mène, en 1814 et 1816, deux enquêtes pour déterminer l’étendue des concessions déjà octroyées ; elles indiquent 311 812 arpents concédés. À la suite du dernier gouverneur français, le général Decaën, le gouvernement anglais décide, en 1815, que les concessions seront désormais accordées par vente à l’encan publique. Mais la décision ne sera pas strictement respectée et des concessions privées continueront à être octroyées.²

La transition tranquille à l’administration britannique doit tout à l’amabilité du nouveau gouverneur, sir Robert Towsend Farquhar, nommé gouverneur et commandant en chef des îles Maurice, Bourbon et Dépendances en 1811. Le gouvernement anglais lui-même a recommandé au gouverneur de gérer «autant que les circonstances le permettent en conformité avec les lois et les institutions qui subsistent dans les îles précitées au moment de la capitulation».³ Pour le reste, les instructions sont d’appliquer les lois anglaises sur le commerce et la navigation.

La situation économique de l’île est franchement catastrophique. Les colons sont lourdement endettés. La première action du gouverneur est de créer une banque, la Banque coloniale de Maurice, Bourbon et Dépendances, bientôt remplacée par la Banque de Maurice. Il prend d’autres mesures qui relancent effectivement l’économie.

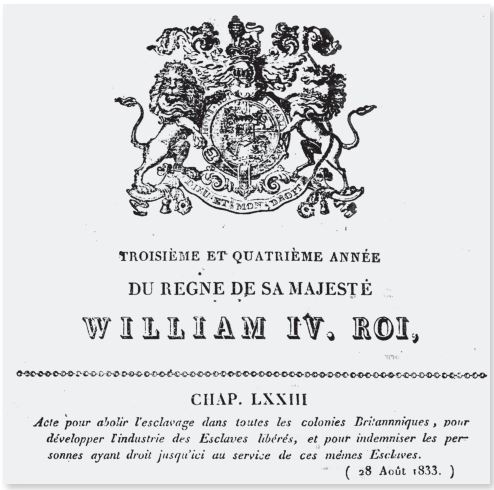

Mais c’est surtout la question de l’esclavage qui préoccupe les colons. Le Parlement anglais a déjà décidé d’abolir la traite des esclaves. La mesure est maintenant appliquée dans la colonie mais les colons résistent arguant que les termes de la capitulation de 1810 garantissent leurs droits de posséder des esclaves. Le gouverneur Farquhar les soutient, il plaide leur cause auprès du Bureau des colonies estimant que «les colons pourraient être poussés au désespoir si on devait leur refuser la fourniture d’esclaves».⁴

Avides de plus en plus de main-d’oeuvre servile pour une industrie sucrière en pleine expansion – les surfaces cultivées en canne à sucre sont passées de 9 000 arpents en 1810 à 27 800 arpents en 1825 – les colons bravent l’interdiction de la traite. Un immense trafic illégal avec Madagascar se développe, dans des conditions encore plus horribles que la traite officielle constate le général Hall qui fait l’intérim au poste de gouverneur en 1818. Il demande aux planteurs de stopper ce commerce des esclaves qui est «une honte pour la colonie».⁵ Il est très critique de la mollesse de Farquhar à leur égard. Une Commission d’enquête, nommée par le gouvernement, conclura par la suite que près de 20 000 esclaves ont été introduits illégalement avec la complicité du gouverneur et du judiciaire, les «juges franco-mauriciens, propriétaires d’esclaves, refusant de sévir».⁶ La Commission demande que tous les esclaves importés illégalement depuis 1814 soient libérés, ce qui provoque la colère des planteurs

Le rapport de la Commission d’enquête contient des recommandations pour améliorer la vie des esclaves, mais il «est aussi très critique du comportement des fonctionnaires accusés de connivence avec les propriétaires et les planteurs d’esclaves».⁷

De nouvelles ordonnances pour la protection des esclaves sont promulguées. Elles stipulent qu’ils sont maintenant autorisés à posséder des biens ; ils peuvent «acheter, acquérir, des biens meubles et immeubles».⁸

Les esclaves profitent aussi d’une amélioration économique générale due au meilleur prix obtenu pour le sucre exporté. Une soixantaine de sucreries, ainsi que des distilleries pour la fabrication de l’arack, sont maintenant en opération. Le sucre, comme denrée d’exportation, s’est imposé depuis qu’il a été admis sur le marché de Londres au même taux rémunérateur que celui des Antilles. Grâce au soutien de Farquhar, reparti à Londres, et devenu membre du Parlement britannique, une taxe supplémentaire qui frappait le sucre mauricien a été abolie. Une frénésie de production s’empare des habitants, «les poussant à tout arracher pour planter les cannes et à emprunter des sommes de plus en plus considérables pour créer des sucreries et agrandir celles qui existaient».⁹

Les planteurs se disputent les terres encore disponibles, beaucoup d’entre eux sont maintenant financés par des maisons de commerce britanniques, et l’on voit arriver à Port-Louis, les Barclay, les Hunter, les Blyth.¹º Charles Telfair, un des plus gros propriétaires anglais, importe le premier moulin horizontal. Une des grandes propriétés est le domaine de Triolet qui couvre 6 394 arpents et qui s’étend du village de Triolet à Cap-Malheureux.

Une compétition s’instaure entre les Blancs et les Libres de couleur. Entre 1806 et 1830, l’ensemble des terres appartenant aux gens de couleur passe de 7 à 15 %. L’acquisition de terre et l’expansion démographique font des gens de couleur une force économique montante. Ils sont surtout des cultivateurs mais ils sont méprisés par les grands propriétaires blancs : «Une barrière infranchissable le séparait du Blanc. Peu importait alors le degré d’avancement moral et intellectuel de l’homme de couleur : sa naissance le mettait en état d’infériorité sociale absolue».¹¹

C’est dans ce climat d’expansion économique qu’un terrible malheur frappe la colonie. Une épidémie de choléra se déclare à Port-Louis, à partir d’octobre 1819, lorsqu’un navire arrive des Philippines, de Ceylan et de l’Inde. Des malades se trouvent à bord et plusieurs passagers sont morts probablement de choléra qui sévit à Ceylan. Les autorités ne prennent pas immédiatement la mesure des risques, les médecins, anglais et français, sont en désaccord sur la cause du fléau qui se répand rapidement. La population prend peur. C’est alors que des centaines de famille quittent Port-Louis pour l’air plus salubre des Plaines-Wilhems. En un mois, plus d’un millier d’habitants périssent. Les propriétaires désertent leurs établissements «qui avec leurs familles et leurs Noirs, allaient chercher asile au milieu des bois…»¹²

Le fléau jugulé, la question de l’abolition annoncée de l’esclavage revient au premier rang des préoccupations des planteurs. Ils organisent des meetings de protestation, réfutent les accusations de la Commission d’enquête, et confient à Adrien d’Epinay, un avocat brillant qui émerge comme leur leader, la mission d’aller présenter leurs récriminations au secrétaire d’État aux Colonies à Londres. Ce Mémoire des colons de l’île Maurice pourfend violemment l’administration anglaise accusée de ne pas avoir tenu les engagements pris par l’Acte de capitulation de 1810 : «La nation anglaise, après avoir conquis, fait consister sa gloire en offrant protection, bonheur et abondance à la place de tyrannie, d’injustice et toute espèce d’oppression, choses dont les colons ont été jusqu’alors accablés».¹³ D’Epinay estime que l’île n’est pas «heureuse», l’on ne peut donner meilleure preuve de cet état que le fait que des colons repartent en France. Pourtant, l’industrie sucrière est le quasi-monopole des Blancs. En 1830, ils possèdent 92,5 % des sucreries et 82,4 % des terres sous culture de canne alors qu’ils ne sont que 8,9 % sur une population de 96 779. Les gens de couleur ne possèdent que 7,5 % des terres sous canne et 17,6 % des usines sucrières.

D’Epinay obtient quelques concessions du Bureau colonial et profite de son séjour à Londres pour concrétiser son projet de création d’une banque. Il négocie un prêt hypothécaire avec des banquiers anglais et obtient que des négociants investissent. La nouvelle banque commence ses opérations le 9 janvier 1832.

© «Isle de France, île Maurice»

Les planteurs, propriétaires d’esclaves, ne sont pas rassurés pour autant. Londres ne cesse d’imposer de nouvelles règles qui limitent les pouvoirs des maîtres et assouplissent les conditions de travail des esclaves.

Les colons s’opposent violemment à ces avancées et appréhendent la complète abolition de l’esclavage sans paiement d’indemnité aux propriétaires. Ils imaginent alors une formule qui, pensent-ils, leur évitera le pire : ils lancent eux-mêmes un projet de rédemption des esclaves.

Lors d’une réunion d’un Comité colonial, créé à l’instigation d’Adrien d’Epinay, il présente le projet : «Il nous est peut-être réservé de proclamer nous-mêmes le droit de liberté, sans violer ceux non moins forts, non moins sacrés de la propriété, et, ce qu’il y aura de plus glorieux pour nous, en consacrant tout le mérite d’une action noble et généreuse…» ¹⁴

Concrètement, le plan consiste à racheter «tous les esclaves de la colonie au moyen d’avances faites par une compagnie de capitalistes et remboursables pour un loyer mensuel pour chaque esclave racheté». Un comité colonial composé essentiellement de planteurs propose que la colonie vende à une compagnie d’actionnaires «tous les esclaves de la colonie à $350 comptants, par tête, pourvu que ces esclaves demeurent attachés à la culture des habitations auxquelles ils appartiennent, jusqu’au remboursement de la compagnie, lequel sera effectué au moyen d’un salaire mensuel de $2 par esclave…»¹⁵

Alors que les planteurs font la promotion de leur plan dans différents quartiers de l’île, arrive de Londres un Ordre en conseil : l’émancipation des esclaves est décrétée sans compensation pour les propriétaires. Un anti-esclavagiste résolu, John Jeremie, est nommé pour veiller à l’application de l’Ordre.

Le Comité colonial proteste vivement auprès du gouverneur, il estime que l’Ordre «viole ouvertement le principe sacré de la propriété ; qu’il fait plus encore que de proclamer l’émancipation sans indemnité, parce qu’il attribue aux esclaves tous les revenus de la colonie et fait tourner à leur profit le travail des maîtres, qui deviennent ainsi de véritables esclaves». Les colons prennent peur, ils anticipent des troubles, ils veulent s’organiser pour se défendre contre ces «demi-sauvages», ils demandent et obtiennent l’autorisation de créer une milice.

C’est d’Epinay qui est à la manoeuvre ; le gouverneur, sir Charles Colville, arrivé en 1828, est un vieillard sans autorité. Le bouillant leader des colons organise une grève générale pour protester contre la présence de Jeremie, l’anti-esclavagiste honni par eux, également nommé procureur. Dans un climat d’insurrection, Jeremie est forcé, sur les instances du gouverneur, de repartir sans accomplir sa mission.

Courte victoire pour les colons : Londres ne digère pas l’affront, relève sir Colville de ses fonctions, et nomme sir William Nicholay qui reprend fermement les choses en main. D’Epinay est rayé de la liste des membres du conseil législatif. Le comité colonial lui confie malgré tout une nouvelle mission à Londres auprès du ministre des Colonies. Il plaide toujours pour une indemnité aux colons en contrepartie de la libération des esclaves.¹⁶

Entre-temps, Jeremie revient plus que jamais déterminé à mettre les colons récalcitrants au pas. Il en fait trop, les colons finiront par avoir raison de lui, victime, pense-t-il, de «la politique de conciliation» du gouverneur et du Bureau colonial à l’égard de la «faction» politiquement influente dirigée par d’Epinay.

À Londres, un nouveau Parlement a été élu. Un des premiers actes du gouvernement est de présenter un projet de loi pour l’abolition de l’esclavage, prévoyant une indemnité de £ 20 millions pour les propriétaires d’esclaves de toutes les colonies et une période d’apprentissage avant leur libération définitive.

Le 1er avril 1835, les esclaves sont officiellement libérés. La guerre des terres va prendre une nouvelle tournure.

Notes

<p><strong>1.</strong> Report of the Truth and Justice Commission, Volume 2, p. 39, citant le dictionnaire juridique du Conseil de l’Europe)<br />

<strong>2. </strong>Report of the Fact-Finding Committee on Crown Lands, 1985, p.7)<br />

<strong>3.</strong> (Robert Scott, Préface, LastYears of the Isle of France (1800-1814) J. Raymond d’Unienville) p. X11)<br />

<strong>4. </strong>William Law Mathieson, British Slavery and its Abolition 1823-1838, Londres, Longmans, Green and Co Ltd.,1926, p. 25.)<br />

<strong>5. </strong>Pierre de Sornay, Isle de France, Ile Maurice, Maurice, 1995, p. 92<br />

<strong>6. </strong>Brenda Howell, Mauritius, 1832-1849 : A Study of a Sugar Colony, (thesis) November 1950, p. 26.)<br />

<strong>7. </strong>Report of the Truth and Justice Commission, Volume 1, p. 139)<br />

<strong>8. </strong>Report of the Truth and Justice Commission Volume 1, 1, p 140)<br />

<strong>9. </strong>Auguste Toussaint, Histoire des îles Mascareignes, Berger Levrault, Paris, p. 177.)<br />

<strong>10</strong>. Maurice Paturau, Histoire économique de l’île Maurice, Port-Louis, Henry & Cie, p.115.)<br />

<strong>11.</strong> J.A. Duclos, L’évolution nationale mauricienne, Jouve & Cie Editeurs, Paris p. 138<br />

<strong>12.</strong> Baron D’Unienville, Typographie de The Merchants and Planters Gazette,1886, Tome 111, p. 67.)<br />

<strong>13.</strong> Auguste Toussaint, Les missions d’Adrien d’Epinay 1830-1834, The General Printing & Stationery Cy., Ltd, Ile Maurice, p. 169.)<br />

<strong>14. </strong>Albert Pitot, L’île Maurice, Esquisses historiques, (1828-1833, p. 258)<br />

<strong>15. </strong>Albert Pitot, op.cit., p 255.</p>

5. Le premier morcellement

À la veille de l’abolition de l’esclavage, l’île Maurice compte 101 409 habitants, dont 76 744 esclaves principalement affectés à la production sucrière qui passe de 10 870 tonnes en 1825 à 33 960, en 1830. En vertu d’une proclamation du parlement britannique, à partir du 1er février 1835, les esclaves sont censés devenir des «apprentis laboureurs», mais au service des mêmes maîtres.1 Cette période d’«apprentissage» doit en principe se terminer le premier jour de février 1841 ou le premier jour de 1839 selon que les esclaves libérés sont des ouvriers ou des domestiques. Pour la première fois, la proclamation de l’administration est rédigée en Kreol : «Premier zour ça mois qui vini la qui appelle Février, zautres tous va perdi son nom esclaves et zautres va appelé zapprantis», écrit le gouverneur Nicholay.2 Le gouvernement anglais décidera, par la suite, d’abolir par anticipation la distinction entre les deux groupes d’esclaves, tous auront droit à l’émancipation au 31 janvier 1839.

La décision est appliquée sans préparation et dans la débandade ; le journal des gros planteurs, Le Cernéen du 2 avril 1839, dépité, rapporte : «Tous les établissements du quartier des Pamplemousses sont complètement dépeuplés… À la Rivière du Rempart, aux Plaines Wilhems, au Grand Port, la désertion est presque générale… Les uns vont au port roder des places ; les autres vont dans les bois et sur des montagnes… Il y en a qui comptent encore sur une case aux bords de mer où le gouvernement a ordre de les éloigner.»

Le fait brutal est que l’administration coloniale ne prend aucune disposition pour créer les conditions d’un véritable apprentissage. Pas d’écoles, pas d’églises, même pas de prisons. Pourtant, Londres avait obtenu le soutien des Abolitionistes au projet de compensation aux propriétaires d’esclaves contre la promesse d’instruction religieuse aux apprentis. Mais rien ne sera fait, les apprentis sont laissés à eux-mêmes. Aucun programme de relogement n’est élaboré, aucun plan d’emplois alternatifs, aucun programme de formation. Les apprentis sont forcés de quitter leurs cases et les parcelles de terrain qu’ils occupent avec leurs familles. Aucun conseil n’est donné aux esclaves libérés «hormis ceux qui ont pour objectif de les convaincre de travailler à nouveau pour leurs anciens propriétaires». 3 L’apprentissage comme une expérience sociale est un «échec». 4

Pour la première fois, la proclamation de l’administration est rédigée en kreol : «Premier zour ça mois qui vini la qui appelle février, zautres tous va perdi son nom esclaves et zautres va appelé zapprantis.»

Sur le fond, dans l’immédiat, rien ne change vraiment pour les «apprentis». Le gouverneur Nicholay, toujours soucieux de protéger les intérêts des colons, fait promulguer de nouvelles lois qui «soumirent les apprentis à des contraintes et des punitions d’une telle sévérité qu’elles équivalaient à une réintroduction de l’esclavage sous un autre nom». 5 Des juges spéciaux sont nommés dans différentes régions pour veiller au strict respect des nouveaux règlements. La première manifestation d’autorité des juges fut «de rappeler que, d’après la loi, il était défendu aux apprentis, sous peine d’arrestation, de sortir dans les rues, après le canon de retraite, sans un fanal allumé et d’après 9 heures, sans un billet de passe et un fanal». 6 Il n’est pas impossible que cette «liberté» conceptualisée par les planteurs ait éloigné de plus en plus les anciens esclaves des établissements sucriers ; ils voient bien que «ni le planteur ni le gouvernement britannique ne souhaite réellement leur accorder une vraie liberté». 7

Les nouveaux apprentis sont effectivement brimés par les nouvelles lois qui sont appliquées avec partialité par des juges eux-mêmes propriétaires d’esclaves. La pratique de punition corporelle, y compris l’usage du fouet, est maintenant décidée par les magistrats mauriciens. L’administration anglaise est malgré tout très critique de ces juges, elle parle de «corruption morale et politique». Jeremie, le défenseur anglais des esclaves, avait estimé que l’administration de la justice par les Mauriciens était «à la source de tous les maux» du pays. Les Français n’en pensaient pas moins, le général Decaën dénonçait déjà ces juges, dont il disait qu’ils étaient «la maladie honteuse de l’île de France». 8

Quoi qu’il en soit, après de longues tractations judiciaires, y compris un recours au conseil privé de la Reine d’Angleterre, 6 874 propriétaires d’esclaves reçoivent £ 2 112 632, comme compensation, soit une moyenne de £ 69 par esclave.

Cette compensation financière est une aubaine pour les planteurs, elle est également l’occasion de nombreuses fraudes liées à un marchandage sur les coupons d’indemnité. Les gros planteurs, avec la complicité des hommes de loi, trafiquent au détriment des petits propriétaires et des affranchis détenant quelques esclaves. Ils font croire aux propriétaires illettrés que l’Angleterre a finalement décidé de ne pas verser des compensationsles incitant ainsi à leur vendre les coupons d’indemnité à vils prix: «Les trente ou quarante mille coupons ainsi extorqués sont devenus la source de fortunes scandaleuses… L’île entière s’est convertie en un vaste marché où l’usure la plus criante, la plus sale a été légalisée au détriment de la classe pauvre». 9 D’Epinay est accusé d’avoir orchestré la spoliation. Le dénonciateur de ces pratiques est lui-même un ancien colon, il écrit : «Au fait, depuis 1832, la colonie est exploitée par une bande noire qui a partagé l’île en départements. Elle a sous la main la justice, les finances, la police : la justice, au moyen d’une partie du barreau, qui dispose des séparations de biens, des expropriations, qui arrête et active à sa volonté, les poursuites… Elle a les finances au moyen de la banque dont elle dirige les opérations, qui ouvre ou ferme ses caisses, non d’après le crédit et la fortune, mais bien d’après les idées politiques des individus qui présentent leur papier à l’escompte.»10

Pour la grosse majorité des esclaves libérés, la période dite d’apprentissage terminée, la situation se révèle immédiatement dramatique. Mais, à partir de 1839, un petit nombre sera en mesure de profiter de la vente de terrains par les établissements sucriers. Ces ventes sont le prélude de ce qui sera connu comme le petit morcellement. Divers rapports des Commissaires civils notent des transactions immobilières menées par les ex-apprentis. Le Commissaire du district de la Savanne, où résident 2 526 ex-apprentis, rapportent que 577 d’entre eux sont devenus propriétaires de terres qu’ils cultivent. Le Commissaire de Grand Port constate, lui, que des ex-apprentis ont acheté 161 arpents en trois ans à un coût de £ 1392 «la totalité de quoi a été payée, incluant les dépenses pour les titres et les actes de vente, sauf quelques rares exceptions…»10

Mais, ce n’est pas le cas pour le plus grand nombre. Un rapport produit par le Surveyor General, à la demande du gouvernement britannique sur la situation des exapprentis, fait une pénible constatation; il distingue quatre catégories en 1840: ceux qui vagabondent d’une partie de l’île à l’autre sans lieux fixes de résidence ; ceux qui résident à Port Louis ou Mahébourg ou au bord des routes de la colonie ; ceux qui squattent les terrains publics au bord de la mer ; ceux enfin qui ont migré dans les dépendances de la colonie.

Un recensement, conduit en 1846, dénombre 2388 «propriétaires indépendants» parmi les ex-apprentis, ce qui représente 4,9 % du total de la population d’ex-apprentis. Le terme «propriétaire indépendant» n’est pas défini.

Un autre recensement en 1851 indique un mouvement des ex-apprentis vers les régions les moins développées de l’île, toujours à la recherche de terrains pas chers qu’ils pourraient acquérir ou éventuellement squatter.

L’occupation illégale des terrains publics, parfois même de propriétés privées, devient un problème majeur de l’administration. Des rapports du Surveyor General indiquent que plusieurs terrains publics ont été occupés sans que les occupants aient cherché à s’acquitter des redevances prévues. Toutefois, il est possible de penser que des «accords informels ou des contrats oraux étaient une pratique courante dans les districts ruraux immédiatement après l’émancipation». 11

S’il est vrai qu’un nombre significatif d’ex-apprentis sans moyens se mettent à squatter des terrains inoccupés, parfois des lots déjà loués à bail. Au fil des années d’autres commencent à acheter des portions d’un ou deux arpents de terre sur lesquels ils cultivent du maïs, des légumes et élèvent des poulets. Ces terrains sont achetés des grosses propriétés sucrières qui possèdent maintenant des milliers d’arpents.

Les notaires sont les premiers à prendre la mesure de ces développements. Ils constatent une véritable explosion du nombre de ventes de terrains impliquant les propriétés sucrières. Les raisons de ces ventes sont diverses ; certaines sont en fait une légalisation de terrains déjà occupés par des ex-apprentis et mis à leur disposition pour subvenir à leur alimentation. Ce qui explique que malgré la volonté de s’éloigner des lieux de leur servitude passée, beaucoup d’entre eux continueront à habiter non loin des établissements où ils ont travaillé.

Ce qui alimente ce marché, c’est le fait inattendu qu’un petit nombre des ex-apprentis possèdent des ressources financières non négligeables. Ils l’avaient démontré quand ils avaient racheté leur liberté avant l’émancipation au coût global de £ 1800000. Ils ont mis à profit les métiers qu’ils maîtrisent; certains avaient été autorisés à commercialiser les produits de leurs fermes. Parmi les acheteurs de terrains, 40 % se définissent comme artisans alors que 20 à 25 % se déclarent propriétaires terriens.

Devenus propriétaires de terrains, ces ex-apprentis vont subdiviser leurs lots, faisant des profits considérables tant la demande pour des terres est élevée. Toutefois, cinq ans après, en 1851, un nouveau recensement constate que le nombre de «propriétaires indépendants» a baissé dramatiquement. Ils ne sont plus que 778 individus, représentant 1,6 % de tous les ex-apprentis. Les raisons de ce déclin ne sont expliquées nulle part, mais elles sont probablement liées à la modestie des ressources financières à leur disposition, à un nouveau mode de vie «dissipé et dépensier», prétendent les historiens de l’époque, et aussi à la crise économique qui affecte la colonie quand les banques de Londres qui financent l’industrie sucrière locale font faillite en 1848.

Les planteurs, soucieux de trouver une main-d’œuvre alternative, maintenant que les esclaves ont été libérés, se montrent très critiques des apprentis accusés d’être des «paresseux», des «insouciants». Ce n’est pas l’avis des observateurs indépendants. L’un d’eux, le révérend Patrick Beaton, qui vit cinq ans dans la colonie aux lendemains de l’abolition de l’esclavage, est plutôt admiratif : «Quand ils sont devenus leurs propres maîtres, les anciens esclaves ont préféré subvenir à leurs besoins en cultivant de petits lots de terrain dans les hauteurs de Moka et de Vacoas plutôt que de labourer les terres de leurs anciens maîtres… Les descendants des anciens esclaves sont devenus des mécaniciens, des boutiquiers, des pêcheurs, des cochers et des jardiniers de la colonie.»12

Mais graduellement le plus grand nombre des ex-apprentis vont perdre leur position ; ils sont forcés de reprendre le chemin des propriétés sucrières. En 1851, ils sont 5 161 à être employés sur les établissements sucriers dont 35 % sont des travailleurs agricoles.

Bientôt, les ex-apprentis vont disparaître de la carte démographique de la colonie. Ces ex-apprentis deviennent une «race perdue». 13 Les planteurs et les autorités coloniales n’ont d’yeux que pour les immigrants indiens qui commencent à débarquer en remplacement des anciens esclaves. «On a souvent écrit que l’appel aux travailleurs asiatiques fait suite à l’émancipation des esclaves et fut motivé par le fait que ces derniers refusèrent de travailler. Rien de plus faux». 14

À vrai dire, dès que les planteurs ont compris que l’esclavage est condamné, ils ont commencé à se tourner vers une autre source de main-d’œuvre: l’immigration massive de laboureurs indiens, engagés sous contrat. Ces Indiens qui débarquent des montagnes du Bihar aiment la terre…

Notes

<p><strong>1.</strong>Alfred North Coombes, The Evolution of Sugar Cane Culture in Mauritius, Port Louis, The General Printing and Stationery Co. Ltd, 1937, p. 19)<br />

<strong>2.</strong> Albert Pitot, Esquisses historiques, 1833-1835, p. 186<br />

<strong>3.</strong> Report Truth and Justice Commission, Vol.1, p.214<br />

<strong>4. </strong>Brenda Howell, A Study of a Sugar Cane Colony, Londres 1950, p.103<br />

<strong>5.</strong> Brenda Howell, op.cit., p. 81<br />

<strong>6. </strong>Albert Pitot, op.cit., p. 244<br />

<strong>7. </strong>Report of the Truth and Justice Commission, Vol. 1, p. 214<br />

<strong>8.</strong> Jeremie John, Reddie John, Recent Events at Mauritius (1835), Kissinger Legacy Reprints, p. 87)<br />

<strong>9. </strong>André Maure, Souvenirs d’un Vieux Colon de l’île Maurice, La Rochelle, 1840, p. 503, p.499)<br />

<strong>10.</strong> André Maure, op.cit., p.445<br />

<strong>11.</strong> Richard Allen, op.cit., p.52<br />

<strong>12.</strong> Rapport du Stipendiary Magistrate, J. Davidson, cité par Richard Allen, op.cit.,p.53<br />

<strong>13.</strong> Patrick Beacon, Creoles and Coolies, Kennikat Press, Taylor Publishing Company, Dallas, Texas, 1859, p. 85)<br />

<strong>14. </strong>Brenda Howell, op.cit., p.185<br />

<strong>15.</strong> Auguste Toussaint, Histoire des Iles Mascareignes, p. 211)</p>

6. Les terres du village

L’immigration indienne démarre vraiment à partir de 1842.

Si l’île compte déjà une petite population d’origine indienne venue de diverses régions – les artisans libres de la côte de Malabar et les esclaves embarqués à Calcutta – c’est du Bihar, un État densément peuplé et extrêmement pauvre du Nord-est de l’Inde que débarquent désormais, en grand nombre, des «engagés» indiens.

Le Bureau colonial a pris la décision de recourir à la main-d’oeuvre indienne à la suite d’un rapport catastrophiste du gouverneur, sir William Gomm ; il affirme que les anciens esclaves se sont abandonnés «à l’oisiveté, au vagabondage, et à des habitudes non profitables».¹ Ce qui est très exagéré. Au fait, les planteurs ont un besoin croissant de main-d’oeuvre et ils espèrent faire baisser le coût de production du sucre grâce aux immigrés car les gages payés à un laboureur indien sont bien inférieurs à ceux payés aux Noirs depuis l’abolition de l’esclavage.

Une immigration massive est donc organisée en consultation avec le gouverneur général de l’Inde ; de nouveaux règlements sont promulgués et sont censés contrôler des abus, qui s’étaient déjà manifestés.

Après une première vague d’immigration, des protestations avaient été exprimées par les engagés, à la fois contre les courtiers recruteurs en Inde même, les daffadars, et les très mauvaises conditions de vie existant sur les propriétés sucrières. À vrai dire, ces conditions sont très proches de celles, qui subsistaient au temps de l’esclavage. Les planteurs continuent à faire ce qu’ils veulent : «Les planteurs étaient la loi en eux-mêmes et ils pouvaient traiter les immigrants comme ils l’entendaient. Ils avaient, en bref, retrouvé les pouvoirs absolus dont ils avaient joui sur leurs esclaves.»²

Malgré ces conditions exécrables, les laboureurs du Bihar sont toujours attirés par Maurice où ils peuvent espérer vivre mieux, malgré tout. C’est pourquoi, le Protecteur des Immigrants, Charles Anderson, qui se rend en Inde au nom de l’administration coloniale pour recruter toujours plus de laboureurs, n’a aucune difficulté à recruter la main-d’oeuvre demandée par les planteurs. Les laboureurs sont incités à venir à Maurice, accompagnés de leurs familles, et à s’installer de manière permanente dans l’île. Le manque de main-d’oeuvre pose problème aux planteurs. En raison de la pénurie de bras sur les propriétés sucrières, la production n’a cessé de baisser, de 73 336 arpents sous culture de canne en 1838, on est passé à 53 993 arpents en 1842.